奋进新征程 喜迎广西农业科学院建院九十周年系列报道之科技创新篇

深耕九秩育良种 科技赋能谱新篇

开篇:九秩风华 科技强农路

在祖国南疆,有一片见证农业科技创新奇迹的热土——广西农业科学院。自1935年创建以来,从筚路蓝缕初创奠基,到风雨兼程探索突破,再到勇立潮头转型跨越,九秩砥砺耕耘路,这座农业科研殿堂始终以服务“三农”为己任,肩负“把论文写在祖国大地上”的使命,以科技创新驱动农业发展,在优良品种选育、重大技术攻关、产业集成应用等领域勇攀高峰,不断优化学科结构和布局,培育打造高水平科技创新平台,为广西农业农村现代化和高质量发展提供强有力的科技支撑。从桂中沃野到桂西山区,从甘蔗林海到果蔬田园,九十年如一日的深耕与创新,用智慧和汗水书写了一部波澜壮阔的农业科技振兴史诗。

沉淀传承九十载 倾心坚守育良种

(一)构筑八桂农业基因宝库

国以农为本,农以种为先。国家种质资源库是“国之重器”。广西农科院种质库是我国第一座作物种质资源库,安全保存水稻、玉米、大豆、食用豆类、花生、蔬菜、麻类、西甜瓜、绿肥、牧草等农作物种质资源8.2万份,创新种质和中间育种材料、亲本材料10.7万份。自20世纪30年代开始,广西农业科学院水稻研究所先后开展了15次不同规模的稻种资源调查与收集,目前保存野生稻种质资源1.1万余份和栽培稻地方品种1.5万份,建成全国保存数量最多的野生稻资源圃。广西甘蔗种质资源圃共保存有来自18个国家和国内10个省(自治区、直辖市)的6个属16个种的甘蔗资源4536份。其中,收集保存的割手密、斑茅、河八王、芒等野生甘蔗种质资源2622份,居世界第一。广西亚热带作物研究所与国际热带农业中心合作,自1980年起,每年引入大量木薯实生杂交种子,从中选育保存了600余份木薯种质资源,是我国木薯种质资源保存最丰富的单位之一;同时建成全国最大的芒果种质资源圃,保存涵盖芒果8个种的600多份种质资源。2022年,经自治区发展改革委批复同意,由广西农业科学院负责承担广西作物种质资源库项目建设和运行管理,建设规模为保存40万份作物种质资源的安全高效智能化保存设施,包括低温库30万份、超低温库3万份、离体库3万份、DNA库4万份。同时持续推进广西农业科学院的水生作物资源圃、香蕉资源圃、香葱高海拔种质资源保存圃等18个种质资源圃新建扩建工作。新库的建设将为加快开发利用广西丰富种质资源、选育优良品种奠定基础,是推动广西农业经济社会发展的现实需求,也是满足广西丰富种质资源安全保存与有效利用的迫切需要,更是贯彻落实国家种业振兴行动战略的必然要求和国家农作物种质资源保护工作的重要补充,将进一步发挥种质资源在农业科技创新中的源头作用。

2025年4月,广西作物种质资源库通过竣工验收

(二)种业攻坚稳固“芯片”根基

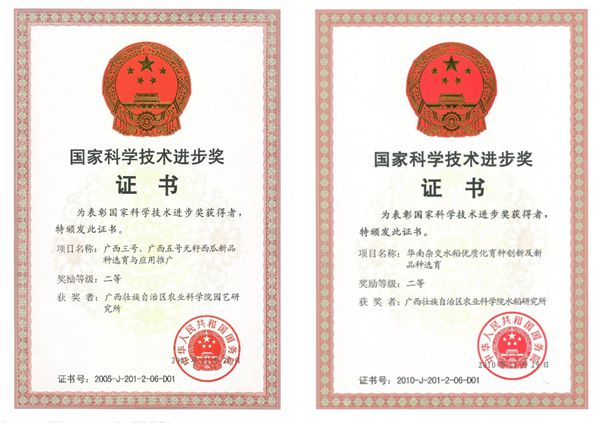

世代农科人始终肩负种业强国兴农的使命担当。水稻、玉米育种研究作为建院伊始的主攻方向,推动主粮作物品种从重高产到兼顾优质不断提升;同时围绕做大做强地方优势特色产业,逐步开展甘蔗、香蕉、甜瓜、木薯、葡萄等特色作物良种攻关,借助分子标记辅助选择、基因编辑等现代分子育种技术,快速精准定位、筛选和改良目标基因,挖掘抗热抗旱、抗病等关键调控基因,育成推广一批在产量、品质和抗逆性上表现卓越的优良新品种,推动种业自主创新,打造广西“金”字招牌,为富农强桂、服务产业发展作出重要贡献。截至2024年,我院累计获审定农作物新品种851个,其中通过国家农作物品种审定31个,通过广西农作物品种审定820个,包括水稻195个、玉米247个、花生23个、大豆55个、甘蔗54个、薯类72个、蔬菜54个、西瓜25个、香蕉14个、甜瓜15个、葡萄13个等;获授权国家植物新品种权294个;育成的农作物新品种荣获科技奖励170余项。其中邓国富研究员带领团队主持完成的“杂交水稻优质化育种创新及新品种选育”,凭借突出的创新性和普惠性,相继获得2010年度国家科技进步二等奖及2017年度广西科学技术特别贡献奖;邓国富研究员荣获2023年度广西最高科学技术奖,以表彰其在杂交水稻种质创新与优质化育种领域作出的突出贡献。李文信研究员带领团队主持完成的“‘广西三号’‘广西五号’无籽西瓜新品种选育与应用推广”荣获2005年度国家科学技术进步奖二等奖。屡获殊荣,是对广西农业科学院多年来在遗传育种研究与创新领域薪火相传、不懈攻坚的肯定。

自主选育的“无籽西瓜新品种”和“杂交水稻优质化育种创新”荣获国家科学技术奖

如今,以“桂糖42号”为代表的桂糖系列甘蔗品种占广西甘蔗种植面积的59.01%,已连续6年成为全国种植面积最大的品种,“桂香18号”连续两届荣获全国优质稻食味品质鉴评金奖,“桂蕉9号”是国内首个抗枯萎病香蕉品种,“桂甜612号”获评全国十佳甜玉米品种,“钦果9号”占据全国百香果的“半壁江山”,“桂七芒”凭借独特的香气和口感成为网红爆款,鲜食木薯新品种“桂热10号”实现木薯“华丽转身”,“桂蔬7号”黑皮冬瓜、“桂蹄3号”马蹄等系列蔬菜品种用硬核科技丰富了南国菜篮……越来越多的“桂字号”新品种成为引领产业发展的翘楚。

培育“桂字号”优良新品种 打造广西“金”字招牌

科技攻关突破瓶颈 创新引擎动能澎湃

(一)栽培技术升级为良种落地生根保驾护航

优良品种是基础,必须配套相应的栽培技术才能充分发挥其优势潜力。持续增长的高产需求和实践中遇到的瓶颈,是推动栽培技术不断创新、优化和升级的根本动力,二者协同增效。从上世纪60年代开始,广西农业科学院水稻研究团队推动单季稻向双季稻的耕作制度转型,实现历史性跨越;通过创新升级核心栽培技术和设备,构建与应用水稻精量机直播畦作栽培技术、机插稻秧盘精量条播技术、稻田综合种养技术等多元化高效技术体系,从而挖掘水稻遗传潜力、克服环境限制,实现良种高产、稳产、优质、高效。自20世纪70年代末以来,甘蔗研究所率先将生物技术应用于糖料蔗优良品种的快速繁育研究与开发,长期承担甘蔗良种组培快繁及健康种苗技术的研发、生产和推广任务。迄今为止,已利用组培快繁技术成功扩繁了30多个甘蔗品种,有力促进了新品种的推广应用。针对南方高温多雨的气候限制,广西农业科学院创新研发“葡萄一年两收”技术,通过休眠解除、花果调控、避雨栽培等技术,实现夏果(6-8月)与冬果(10-12月)错峰上市;桂南采用“两代不同堂”模式,桂北采用“两代同堂”模式,单产提升30%,亩产值突破3万元。该技术推动广西葡萄种植面积从5万亩增至80万亩,年产值超120亿元,改写“南方不宜种葡萄”的历史,并在福建、云南等地推广。与东盟国家合作推广避雨栽培和两收技术,在越南、老挝建立示范基地,解决雨季病害难题,推动当地葡萄商业化种植从零突破至万亩规模。一系列“良种+良法”的深度融合集成推广,实现作物增产农民增收,提升经济效益,助力乡村振兴,有力推动现代农业可持续发展。

“葡萄一年两收”技术 书写热区果业传奇

(二)科学植保精准施策为病虫防控“把脉开方”

广西农业科学院始终坚持绿色植保理念,通过优化作物布局、改善农田生态环境、培育抗病虫品种等措施,构建作物自身的防御体系;同时采用生物防治、物理防治和化学防治相结合,以科学植保推动农业持续健康发展,在病虫害绿色防控技术研发、入侵物种防控、害虫预测预报、植保技术试验推广以及植物病虫害抗性基因筛选鉴定等方面成果显著。褐飞虱迁飞规律和测报研究,为全国褐飞虱动态监测和精准防控奠定了科学基础;荔枝蛀蒂虫光驱避技术,使蛀果率从35%降至0.5%以下,防效达98%以上,年推广面积超2万亩,减少农药使用量90%,成为全球首个成功应用光照防控害虫的范例,入选自治区农业主推技术;针对瓜实蝇、入侵粉蚧和豚草等入侵物种,创新绿色防控技术研发获突破;围绕葡萄霜霉病抗性遗传改良与精准防控领域开展协同攻关,成功挖掘多个抗性基因,解析其抗病分子机制,同时,依托人工智能与计算机视觉技术,构建高精度葡萄霜霉菌孢子全自动识别算法,实现病原菌的快速、精准鉴定,并基于气象数据、病原菌动态监测及作物生长模型的多源信息建立病害智慧预警模型和系统……广西农业科学院将进一步顺应智慧农业的发展趋势,继续发挥遥感、无人机监测、物联网、大数据分析等精准农业技术和人工智能、现代信息技术在病虫害识别、预测、分析、防控等环节的作用,借助基因工程与生物技术,推动植物保护行业朝着更高效、智能化的方向发展,共筑绿色农业的美好未来。

“荔枝蛀蒂虫光驱避”技术 点亮荔枝产业绿色发展之路

(三)破解产业痛点加工赋能“特”“优”农业

广西农业科学院立足广西丰富特色农产品资源,聚焦传统技术改良难以突破的关键技术难题和产业痛点,不断提升农产品加工科技创新水平,在果蔬采后保鲜与加工关键技术、粮油加工关键技术、大宗特色农产品加工关键技术以及副产物加工利用关键技术等领域取得系列原创性、引领性技术成果,为农民增收、产业提质增效提供强有力的科技支撑,为乡村振兴注入澎湃动能。在柑橘贮藏保鲜研究领域,首创“免发汗”式中温预处理技术,解决了国际上现有果品采后商品化处理生产线多采用“浸泡清洗灭菌”存在果皮易搓伤、吸水致使果品耐贮性差、好果率低等产业共性问题,实现流水线生产,广泛用于脐橙、沃柑、金桔等果品,市场占有率达80%以上,使我国柑橘采后商品化处理水平居亚洲首位、世界前列。填补热敏性水果热加工风味保留与果脯“原料预处理-糖渍-烘干”机械化加工技术空白,创新实现芒果干、火龙果干等热带水果原果风味果脯从无到有,列入“广西水果(加工)出口优势(潜力)品种名目”成为广西特色产业。构建了中国-东盟-非洲原味果脯加工产业集群,年产值超50亿元,为“一带一路”贡献广西农科人的智慧与力量。首创“原料预处理-产品加工-产品应用”的副产物饲料化利用技术体系,解决了制约甘蔗和木薯副产物饲料化利用的纤维素难消化、饲料工业化加工水平低、畜禽饲喂针对性不强三大现实问题。系列核心技术突破,打通了广西优质农产品资源“从田间到餐桌”的黄金链条。下一步,广西农业科学院将加快人工智能、新能源新材料新装备等前沿技术在农产品加工领域的创新应用,推动生物技术、信息技术等学科交叉融合发展,围绕热带亚热带农产品精深加工、副产物高值化利用等“卡脖子”领域开展科技攻关。

农产品贮藏保鲜与精深加工技术 延长货架期提升附加值

深耕九秩结硕果 赓续前行谱新篇

(一)量质齐升成果丰硕屡创佳绩

建院至今,全院承担来自科学技术部、农业农村部、教育部、国家自然科学基金委员会、中国农业科学院、广西科学技术厅、广西农业农村厅等有关部门,以及本院基本科研业务费、科技发展基金和成果转化等各类科研项目共计12000余项,获各级科技成果奖励1261项。2005—2024年近20年来,各项成果量质齐升不断突破,我院共承担各类科研项目10351项,项目总经费314389万元,其中获立项国家重点研发计划项目(主持3项、参与34项)等各类国家级项目384项,国家自然科学基金项目数持续位居省级农业科研院所前列,基础研究及应用基础研究水平显著提升;累计获得国家级科技奖励13项(主持获得国家科学技术进步奖二等奖2项),省部级科技奖励331项,其他各类科技成果奖励574项;获得授权国际PCT专利、国家发明专利1281件,实用新型专利1475件,在高价值发明专利拥有量方面,我院位列广西科研机构第一位;共发表论文5729篇,其中SCI论文893篇,中文核心期刊论文3777篇,中科院一/二区SCI、EI刊源等重要论文420篇,我院在国际国内学术领域的影响力显著增强,彰显创新实力。

(二)打造科研平台构筑创新高地

截至2024年12月,我院拥有省部级以上平台134个,国家现代农业产业技术体系(含广西创新团队)专家和综合试验站站长74个。拥有国家地方联合工程研究中心2个,国家级作物改良分中心5个,农业农村部实验室与检验检测中心7个,国家与部门原种基地、资源圃及科学观测站21个,广西技术创新中心1个(综合领域类),自治区级重点实验室7个,工程研究中心9个,自治区级成果转化基地2个、科技创新合作基地3个、作物良种培育中心16个、种质资源圃(库)15个、技术转移中心4个、国际科技合作基地2个和博士后工作站1个。目前已基本构建优势突出、特色鲜明、功能齐全的科研平台体系框架,以甘蔗、水稻、玉米、特色果蔬和农产品加工等优势学科平台为主,同时构建西甜瓜、香蕉、荔枝、龙眼、葡萄等特色作物科研平台,以及富硒功能农业创新平台、重点实验室、工程技术创新中心、良种培育中心等,形成了集科学研究、技术创新和支撑服务等多个不同类型功能多样的科研平台体系。

(三)强化学科建设突出优势特色

2005—2024年,我院紧跟国家农业科技发展战略,立足区域特色和院所实际,持续优化学科及团队,经历了从重点建设传统农业作物学到新时代“大农业”学科群全面发展的转型升级,为服务广西现代农业提供了坚实的科技支撑。通过出台《广西壮族自治区农业科学院学科发展规划(2023—2035)》《中共广西壮族自治区农业科学院党组关于“一核两翼五提升”体系化建设的实施意见》《自治区农科院学科建设三年行动方案(2024—2026年)》等重要措施,构建“学科集群—学科领域—研究方向”的三级学科建设体系,在夯实传统农业作物学基础上,加快新兴交叉学科布局,推动学科建设全面发展。

目前我院以作物种质资源学、作物遗传育种学、作物栽培学与耕作学、植物保护科学、农业资源与环境科学、农产品加工科学、农产品质量安全科学、农业信息与经济科学8大学科集群为建设重点,涵盖42个学科领域,涉及105个研究方向。自2017年以来,已优化组建创新团队169个,团队结构更加合理,创新能力显著提升。我院的农业科学、植物学与动物学2个学科进入ESI(基本科学指标数据库)全球前1%,位列全国省级农科院第6。下一阶段,我院将集中全院力量打造引领型“头雁”学科10个,培育标杆型“卓越”团队30个,建设一批基础研究型“前沿”团队和产业紧需型“开拓者”团队。

(四)完善机制措施激发创新活力

近年来,在科研项目管理方面,我院先后制(修)定《广西壮族自治区农业科学院科研项目管理办法(修订)》(桂农科发〔2022〕44号)、《广西壮族自治区农业科学院重大科研项目培育计划暂行管理办法》(桂农科发〔2023〕22号)、《广西壮族自治区农业科学院基本科研业务费项目管理办法》(桂农科发〔2025〕32号)、《广西壮族自治区农业科学院稳定资助科研团队管理办法》(桂农科发〔2025〕33号)等科研项目和稳定资助科研团队管理制度,明确项目申报、实施、验收、考核等各环节要求,确保科研活动规范有序。同时在科研成果激励方面,先后制(修)定《广西壮族自治区农业科学院科学技术成果奖励暂行办法(修订)》(桂农科发〔2023〕41号)、《广西壮族自治区农业科学院科学技术奖励评审办法及实施细则(修订)》(桂农科发〔2025〕10号)等,完善激励机制,不断激发科研人员的创新活力。

以科技创新驱动 引领农业发展新征程

站在新的历史起点,广西农业科学院正以“打造全国一流省级农科院”为目标,深入实施“一核两翼五提升”战略,围绕农业和农业科技发展中的重大科学和技术问题,以产出重要科学发现、重大品种、核心技术和重大产品为创新目标,推进绿色生产、重大病虫害防控、农产品加工、智慧农业等关键技术攻关突破和推广应用,优化整合学科团队,加快建设一批高水平科研平台,显著提高科技成果支撑区域农业高质量发展的作用。

九十年风雨兼程,九十年春华秋实,广西农业科学院用科技的力量,在八桂大地上书写了一部农业高质量发展的壮丽篇章。未来,他们将继续以科技创新为引擎,端牢“果盘子”、守好“糖罐子”、拎稳“菜篮子”,助力维护国家粮食安全,为全面推进农业农村现代化,建设新时代中国特色社会主义壮美广西贡献农科力量,在新时代的征程中奏响更加激昂的强农兴农乐章。

结语:科技之光 照亮乡村振兴之路

从柳州沙塘的农事试验场,到如今的八桂农业领航者,广西农业科学院始终与时代同频共振。九十年的奋斗历程,见证了我国农业科技从跟跑到并跑、再到部分领域领跑的伟大跨越。在全面推进乡村振兴的新征程上,作为全区农业科技创新的“火车头”和“主力军”,广西农业科学院将继续深入贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求,特别是对广西“三农”工作的重要指示精神,全面提升科技创新水平,强化科技支撑产业发展能力,深化国内外合作与交流,继续着力巩固拓展脱贫攻坚成果,实干为要,创新为魂,为实现农业强、农村美、农民富的目标不懈奋斗,让科技之光在八桂大地绽放更加璀璨的光芒。

科技处 陈红松、黄欣欣供稿/邢钇浩、廖张波、方晓纯、成果、王凤英供图

一审一校:戴高兴

二审二校:薛臣艺

三审三校:陆炳强