奋进新征程 喜迎广西农业科学院建院九十周年系列报道之甘蔗研究篇

九十载耕耘结硕果 七十春秋铸就"甜蜜事业”

七十年深耕蔗海育良种,情系壮乡沃土,匠心筑梦兴糖业,赓续甜蜜篇章。作为引领中国甘蔗产业科技创新的核心引擎之一,甘蔗研究所矢志践行"让蔗田流淌致富希望,让糖业浸润健康甘甜"的使命担当,以科技之犁深耕热带农业之海。甘蔗研究所多年以来在种质资源创制、高糖高产新品种选育、智慧栽培技术体系构建、绿色生态种植模式研发、糖料蔗标准化生产示范、全产业链价值提升等多个领域持续突破,脚踏实地地将论文写在蔗田里,让成果甜进百姓心。如今,创新驱动的甘蔗产业正以昂扬之姿融入中国糖业高质量发展新格局,通过强化基础研究与应用研究双轮驱动,以全产业链科技创新为中国糖业发展注入澎湃动能,谱写甘蔗产业的甜蜜华章。

广西壮族自治区甘蔗研究所成立于1956年,经中央食品工业部正式批复,在广西南宁市郊西乡塘,建立中央食品工业部广西甘蔗试验站。1957年,该试验站被确立为广西的甘蔗研究中心,我国著名甘蔗专家彭绍光先生出任首任站长,开启了广西甘蔗科研事业的先河。1958年12月起,广西甘蔗试验站的名称和隶属关系经历多次变革。2011年,广西壮族自治区甘蔗研究所正式划归广西农业科学院,成为其直属的正处级专业研究机构。

七十载风雨兼程,在党和政府科技方针指引下,在各级相关部门、社会各界的关怀和大力支持下,通过全所职工的艰苦创业和辛勤努力,甘蔗研究所从无到有,从小到大,不断发展,现已成为一个以新品种、新技术创新和成果转化、示范推广为主要研究方向的、在国内外有一定影响的甘蔗专业研究机构。研究所在发展壮大的同时,也推动广西蔗糖产业跨越式发展,助力全区糖料蔗产量从1993年开始至今,已连续32年居全国首位,使"甜蜜事业"成为富民兴桂的支柱产业。

六核深耕蔗叶链 多维擎画糖业图

历经七十载发展,甘蔗研究所已形成六大核心研究方向,构建起从基础研究到产业应用的完整创新链条。

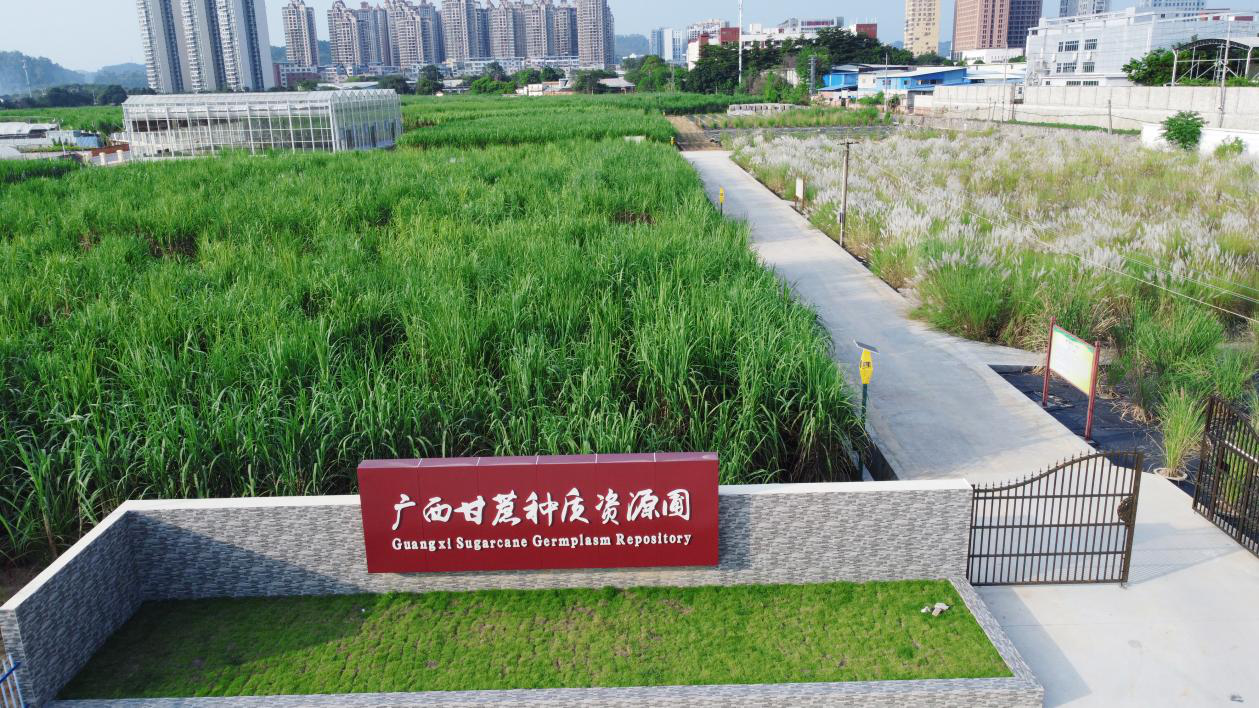

一是甘蔗种质资源收集与利用,近年来,甘蔗研究所依托广西甘蔗种质资源圃的平台,在种质资源收集、保存与创新利用,特别是在野生种质的挖掘、创新利用及种质资源的精准鉴定等方面开展深入研究,取得了显著进展,广西乃至全国甘蔗产业的可持续发展提供了坚实的材料和技术支撑。二是甘蔗育种,甘蔗有性杂交育种及新品种配套栽培技术研究,是甘蔗研究长期坚持开展的重要公益性和系统性工作。自2002年起,甘蔗研究所就开始着手扩大实生苗培育的规模,目前,甘蔗杂交种子的自给率已超过90%,为甘蔗育种工作的可持续发展提供了有力保障,并为产业发展做出了重要贡献。三是甘蔗栽培,甘蔗栽培技术从建所初期主要关注适宜人工种植的耕作措施和施肥管理,发展到目前在轻简栽培、农机农艺融合等领域的持续创新,取得了一系列重要进展。自1998年起至今,前后创新性地发明了稀释后定量施用的技术体系、TIBs甘蔗健康种苗生产技术体系、旱地甘蔗高产高效栽培技术体系等,并建立了固氮菌资源库,创建了诱导甘蔗增强联合固氮活性的栽培新技术,开辟了甘蔗生物固氮育种的新方向。四是甘蔗植保,自2006年起,甘蔗所开始系统开展甘蔗植保研究,围绕甘蔗主要病虫害成灾机理及监测预警、抗病虫育种及分子机理、绿色农药筛选及应用、生物防治和物理防治等研究工作,创新集成了多项甘蔗主要害虫绿色综合防控技术,为甘蔗有害生物防控及抗病虫品种选育等提供有力支撑。五是甘蔗分子育种,甘蔗研究所的甘蔗分子育种工作主要聚集于甘蔗重要性状的分子机制研究、关键基因的挖掘与功能研究,以及转基因技术的研究与应用,旨在为甘蔗产业的可持续发展提供先进的技术支撑和新品种储备。目前,甘蔗分子育种的研究重心已从单一的基因的挖掘转向对多基因网络及其在重要农艺性状的分子调控机制的系统研究。依托多组学技术的集成应用,研究团队已挖掘出多个调控甘蔗高产、耐旱和抗病等性状的关键基因,并成功培育出一批具有优良性状的转基因甘蔗材料,为甘蔗新品种的选育和产业升级奠定了坚实基础。六是甘蔗健康种苗组培快繁技术,自20世纪70年代末以来,甘蔗研究所率先将生物技术应用于糖料蔗优良品种的快速繁育研究与开发,长期承担甘蔗良种组培快繁及健康种苗技术的研发、生产和推广任务。迄今为止,已利用组培快繁技术成功扩繁了30多个甘蔗品种,有力促进了新品种的推广应用。目前,在崇左市、来宾市、南宁市和百色市等地已建成6个甘蔗脱毒健康组培苗繁育分中心,为健康种苗的规模化生产和区域化推广提供了有力保障。

英才强所筑根基 科创平台兴蔗业

自建所以来,甘蔗研究所依托全体干部职工的拼搏与奋斗,一步步积累经验,持续提升综合实力。在人才队伍建设方面,甘蔗研究所汇聚了一批高素质的科研人才。目前全所有在编职工88人,其中科技人员70人,高级职称科技人员占比92.8%,博士学历占比35.6%。组建了14个甘蔗研究团队。现有国家农业产业技术体系岗位专家4人,国家现代农业产业技术体系广西创新团队首席、副首席专家各1人,功能专家2人,试验站站长2人。其中,甘蔗研究所科研所长普拉卡荣获2024年中国政府友谊奖。在平台建设方面,甘蔗研究所拥有农业农村部广西甘蔗生物技术与遗传改良重点实验室等国家级平台2个、省部级平台5个。“十四五”期间,新增国家引才引智示范基地和国家农作物品种展示基地2个国家级平台,以及广西甘蔗种质资源圃1个省部级平台、“一带一路”国际甘蔗产业科技创新院1个国际合作平台。依托雄厚的人才队伍和强大的平台支撑,甘蔗研究所取得了一系列丰硕的科研成果,为我国甘蔗产业的发展提供了坚实保障。

育就桂糖新品种 糖业发展产辉煌

甘蔗研究所始终以高产、高糖、抗逆性强、适宜机机械化为目标,持续开展品种选育攻关。截至目前,已成功育成桂糖系列品种76个。其中,1980年育成的桂糖11号表现出粗生、稳产、增产、增糖等优良特性,推广速度极快:1982年面积仅有2000亩,1985年突破100万亩,1989年在广西推广面积已达200多万亩,成为广西的当家品种,基本取代了长久大面积种植的台糖134,成为新中国成立后我国第二代甘蔗主栽品种。桂糖11号先后获得1984年度“广西科学技术进步奖二等奖”、1985年度“国家科学技术进步奖三等奖”、“全国首届农业博览会金质奖”,1993年度“广西科学技术进步奖二等奖”、1995年度“广西(首届)重奖研制推广农业科技成果有功人员二等奖”等多项殊荣。

2013年,甘蔗研究所育成的桂糖42号通过审定。该品种继承了双亲的优异性能,克服了母本的不足,聚合了早熟、高糖、高产、抗旱、抗倒伏、适宜机、适应性强等多种优良性状,是我国十大甘蔗优良品种之一,基本取代了ROC22的主栽地位。据2024年最新统计,桂糖42号在广西的种植面积为391.21万亩,占广西甘蔗种植面积的33.19%,已连续5个榨季全国种植面积第一。2023年12月,习近平总书记视察来宾市国家现代农业产业园黄安优质“双高”糖料蔗基地,甘蔗研究所所长吴建明向总书记汇报了广西甘蔗良种繁育与品种推广等情况,重点介绍了桂糖42号、44号等优良品种依托良种繁育基地加快推广,实现了第五代甘蔗品种的更新换代,获得总书记的赞许。

多年来,甘蔗研究所培育的桂糖系列甘蔗品种在广西乃至全国均占有重要地位。2024桂糖系列种植面积695.44万亩,占广西甘蔗种植面积的59.01%,已连续6年成为全国种植面积最大的品种。目前,在全国甘蔗种植面积排名前十的品种中,广西选育的甘蔗品种占5个,广西自育品种占全国70%以上,我国自育品种占有率已经超过97%。“桂糖42号和44号选育与应用”获全国神农中华科技奖二等奖、广西科学技术进步奖一等奖,并多次入选广西农业主导品种。以桂糖42号为代表的桂糖系列品种,种植面积连续位居全国、全区第一,为我国糖业持续健康发展作出了巨大贡献。

四海资源集一圃 万份种质集荟萃

多年来,甘蔗研究所始终高度重视甘蔗种质资源的收集、保存、鉴定与创新利用。近年来,共收集了来自广西、云南、贵州、海南等8个省181个县(市、区)的甘蔗种质资源共2642份,鉴定评价了1380份,筛选出优异资源355份。目前,广西甘蔗种质资源圃共保存有来自18个国家和国内10个省(自治区、直辖市)的6个属16个种的甘蔗资源4536份。其中,收集保存的割手密、斑茅、河八王、芒等野生甘蔗种质资源2622份,居世界第一。特别是在甘蔗育种中应用最多的割手密共1504份,同样居世界第一。目前,甘蔗研究所的甘蔗种质资源保育与共享利用能力达到国际先进水平,先后为福建农林大学、中国科学院华南植物园、国家甘蔗工程技术研究中心、云南省农科院甘蔗研究所、广西大学、广西植物研究所等全国12个省的29个科研单位提供种质资源和数据共享服务,为我国乃至全球甘蔗遗传育种和产业发展提供了坚实的基础保障。

双奖突破创新篇 技术革新助腾飞

技术创新始终是甘蔗研究所持续攻关的方向。自2006年以来,甘蔗研究所共获得厅级以上科研成果奖项共72项,其中省部级以上奖项33项。2025年,“甘蔗脱毒种苗自养生根扩繁制种技术创制与应用”与“甘蔗品种桂糖42号和44号培育与应用”荣获广西科技奖励一等奖,实现建所68年来该奖项零的突破。此外,甘蔗研究所脱毒种苗生产能力全国领先。目前,已与种业企业合作共建了98个糖料蔗良繁基地,占全区148个良种繁育基地的66.21%。同时研发的高效健康种苗生产技术,繁育速度比常规技术提高2倍以上,生产成本下降40%以上。通过国内首创的糖料蔗脱毒种茎标准化生产技术,蔗种发芽率由传统的50%左右提高到85%以上,每亩节约用种量0.5吨以上。目前,该技术已在我区建成100家糖料蔗脱毒种茎标准化加工厂应用。甘蔗研究所糖料蔗“育繁推”一体化种业产业化体系建设取得了显著的成效,为加快糖料蔗良种繁育和推广提供了有力支撑,在推动我国糖业高质量发展中发挥了中坚作用。

深耕三农促振兴 示范帮扶暖民心

为推动甘蔗产业的健康发展,促进农业现代化,甘蔗研究所长期致力于服务农业、农村与农民,积极履行社会责任,助力乡村振兴。一是深化多方合作。联合气象研究所等单位,每年开展广西蔗区糖料蔗调研及生产指导活动,为我区蔗糖产业提供生产建议和决策参考。二是强化品种和技术示范。多年来,在不同生态蔗区建立桂糖系列甘蔗品种和技术示范点。2024年,甘蔗研究所建立品种展示基地6个,示范推广桂糖甘蔗新品种(系)10个;打造科技示范乡镇(乡村示范点)10个,示范面积5000亩以上;建设科技示范村(点)8个,示范面积7000亩以上;建立甘蔗脱毒组培苗扦插快繁技术基地6个,面积1000多亩;在不同县(区)建立4条甘蔗脱毒种苗抠芽育苗生产线,生产能力超过1000万株,为乡村振兴提供强有力的科技支撑。三是持续开展定点帮扶。甘蔗研究所长期在广西玉林市兴业县卖酒村的卖酒、大马、小马等9个自然村,对30户扶贫户开展一对一结对帮扶,积极宣传国家政策,帮助解决生活困难,鼓励和支持帮扶户外出务工,带动脱贫户就业,巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴,取得显著成效。

主办协会聚智慧 学术交流亮蔗途

甘蔗研究所始终秉承“为甜蜜事业而奋斗”的宗旨,多年来持续组织多届大型学术交流会议,与国内外专家学者展开深度学术对话,广泛吸收前沿研究成果与实践经验,携手推进相关领域协同发展。国际糖业科技协会(IAPSIT)由广西农业科学院于2004年牵头成立,是全球甘蔗科研机构组成的国际性学术性组织,秘书处永久设在广西农业科学院。甘蔗研究所长期主办甘蔗糖业国际学术研讨会和广西甘蔗学会相关活动。截至目前,国际糖业科技协会已联合世界各甘蔗研究机构,分别在中国南宁、桂林,埃及西奈,印度新德里、勒克瑙,泰国乌隆,越南等地成功举办了第一届至第八届甘蔗糖业国际学术研讨会。广西甘蔗学会自1980年成立以来,积极开展国内外学术交流与合作,普及甘蔗科学知识,推广先进技术和科研成果,开展决策咨询、技术咨询和技术服务,编辑出版甘蔗学术刊物等,2013年被评为5A级社会组织。这一系列重要的科技交流与学术活动,极大提升了我院在国内外的影响力,促进了我院的国内外科技合作与交流,有力推动了广西乃至中国甘蔗糖业生产和科研水平的提高,使广西成为国际甘蔗糖业的重要信息中心之一。

桂糖42号

桂糖44号

广西甘蔗种质资源圃

国际糖业科技协会

科技下乡活动

甘蔗所 李心怡供稿/黄莹供图

一审一校:黄东亮

二审二校:薛臣艺

三审三校:陆炳强