聚焦一流 创新引领│2024年度广西科技进步奖励获奖项目系列报道之七

培育突破性特色食用型花生新品种,促进花生产业科技进步和发展

——记2024年度广西科技进步二等奖“花生特色优质高产食用型新品种培育与应用”

从2025年广西科学技术奖励大会上获悉,由我院牵头完成的“花生特色优质高产食用型新品种培育与应用”项目荣获2024年度广西科技进步奖二等奖。

花生(Arachis hypogaea)是世界范围内广泛种植的油食兼用作物,中国是全球花生生产量和消费量最大的国家,年均总产1800多万吨,约40%用于多样化食用。随着生活水平的提升,营养保健食用型花生的需求不断攀升,是花生产业多元化、高质量发展的重要方向。

广西属于南方春秋花生两熟区,春花生6月~7月份上市,比北方、黄淮和长江流域产区早上市2个多月,秋花生11月~12月份上市,可填补其他产区鲜食花生空缺;而且,广西有我国最大的连片富硒区域,有利于生产天然富硒花生。因此,广西在发展优质食用型花生方面具有显著的区位优势。但是,由于我国花生育种长期侧重油用型品种选育,且为了减少榨油过程中的脱色成本,育成品种蛋白质含量普遍偏低、以花青素含量极低甚至不含的粉色花生为主,导致生产上富含花青素、硒、铁、钙、蛋白质等更具营养保健功能的特色优质食用型花生品种稀缺,而且相关优异种质缺乏、育种技术滞后、总体单产偏低。

针对上述问题,广西农业科学院花生研究团队联合山东省农业科学院、广西人人想生物科技发展有限公司等合作单位,历经20多年持续攻关,收集并系统评价各种颜色花生种质资源,筛选出核心特色优异种质,构建出特色优质食用型花生育种技术,创制出新种质和品种,研发出配套的优质绿色高效的栽培技术规程及指导软件,开发出花生加工新技术和新产品,并联合推广部门和公司等进行新品种新技术示范推广应用,提高了食用型花生的品质、产量和效益,推动花生全产业链持续发展。

潜心探索,解析籽仁颜色遗传机制,创建特色优质食用型花生高效育种技术

从2000年前后开始,征集粉色(218份)、黑色(69份)、红色(97份)、彩斑(22份)、白色(18份)、紫色(17份)、黑/红白相间(26份)等各色花生种质资源共467份,并对花青素含量、蛋白质含量、含油量、油酸含量、亚油酸、硒铁钙含量、蔗糖含量、百果重、百仁重、出仁率等32个品质产量性状进行系统鉴定。发掘出核心特色优异种质25份,其中“93-8116”籽仁黑色富含花青素(72.30 mg/kg),“名山红花生”籽仁红色且高蛋白(31.1 %)高钙(771.00 mg/kg),“鹿寨四粒红”籽仁红色且高蛋白(32.00 %),“贺粤1号”高蛋白质(28.90 %)抗青枯病。分析结果表明花生籽仁颜色越深,籽仁花青素种类越多且含量越高,其中红色籽仁只含有矢车菊色素,黑色籽仁含有飞燕草色素、矢车菊色素和芍药素,黑色籽仁花青素含量比红色籽仁高出约10倍,粉色和白色籽仁均未检测出。编著《广西农作物种质资源-花生卷》丛书1本,发表《广西地方花生种质资源的鉴定和评价》《花生种质资源品质的近红外分析与评价》等文章。

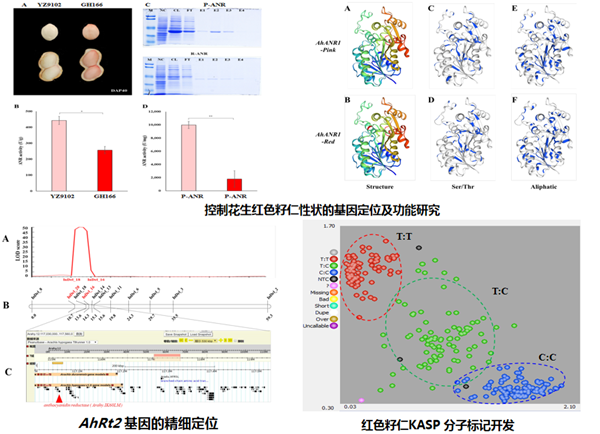

以筛选出的优异种质作亲本构建遗传群体,利用花生二代 SNP 芯片结合集群分离分析法(BSA)对花生黑色和红色籽仁基因进行定位研究,揭示了黑色籽仁受不完全显性单基因控制、红色籽仁多数受显性单基因控制而少数受隐性单基因控制的遗传特性,并确定其染色体位置。进一步利用BSA-seq结合QTL精细定位,挖掘出调控花生黑色籽仁形成关键基因AhMYB、红色籽仁形成关键基因AhRt1(显性)和AhRt2(隐性),并阐明了基因AhMYB编码花青素合成途径的R2R3-MYB转录因子表达上调导致花青素合成途径效率提高从而使籽仁花青素含量积累呈现黑色、AhRt2单基因突变使花青素还原酶蛋白结构改变导致籽仁花青素降解从而使籽仁由红色变为粉色的调控机理。发表《BSA-seq and genetic mapping reveals AhRt2 as a candidate gene responsible for red testa of peanut》《利用SNP芯片结合BSA的方法定位花生黑色籽仁颜色基因》等文章。

图1 红色籽仁关键基因AhRt2挖掘及分子标记开发

为提高育种效率,设计开发出与红色籽仁紧密连锁的KASP标记AhKRt2和SSR标记AhyRscc,与黑色籽仁紧密连锁的SSR组合标记AhBscc1-AhBscc5。针对育种过程中品质与产量、抗性的矛盾,利用特色优异种质与高产、抗病普通品种或种质复合杂交和回交,结合分子标记辅助选择、近红外低世代少样本无损品质检测,以及不同生态区域鉴定网络,建立了集“聚合杂交、品质检测、分子标记、生态鉴定”为一体的特色优质食用型花生精准高效育种技术,缩短育种年限2-3年(图2),提升了我国特色优质食用型花生育种技术的整体水平。发表《SSR marker development from peanut gynophore transcriptome sequencing》《花生种质资源籽仁重量和形状的变异分析及标记筛选》等文章,获授权“一种与花生红色种皮紧密连锁的分子标记AhyRscc及其应用”“一种与花生黑种皮紧密连锁的分子标记及应用”等国家发明专利5件。

默默耕耘,创制出兼具多个优良性状新种质,培育出突破性食用型新品种

以发掘出的特异种质为亲本,通过黑、红籽仁标记AhBscc、AhKRt2对杂交后代进行筛选,利用SNP芯片对BC2和BC3进行背景选择,结合近红外少量样本无损品质检测及多年多点生态区域鉴定,创制了“CZ1-9”“黑5号”“QZ8-6”等聚合多个优良性状的特色优异种质8份,其中黑花生种质“CZ1-9”兼具高钙(944.59 mg/kg)富硒(0.18 mg/kg)且富含花青素(113.30 mg/kg),“黑5号”兼具高蛋白(31.02 %)低脂(47.29 %)富硒(0.12 mg/kg)富含花青素(70.10 mg/kg);利用黑红籽仁分子标记和已报道的高油酸分子标记,结合近红外品质检测等方法,创造出“19QZ17-2”“16QZ12-3”“7Z12-6”等“黑色籽仁+高油酸+富硒、红色籽仁+高油酸+富铁、彩斑籽仁+高油酸+高甜”优异种质15份。

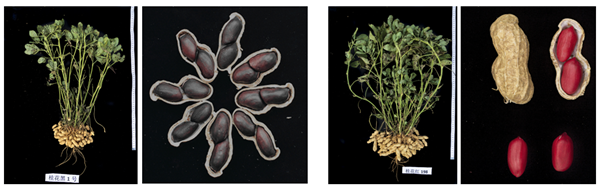

2001年春,先后黑花生种质“93-8116”“桂花30”“桂花836”为亲本进行有性杂交,获得黑皮花生品系“12秋株61-6”,2014年~2015年以参试名“桂黑16-3”参加特色花生区域试验,两年6个点荚果和籽仁平均单产均居参试品种第一,2016年通过广西农作物品种审定,定名为“桂花黑1号”。多年多点检测“桂花黑1号”籽仁硒含量均大于0.14 mg/kg且硒含量均最高,达到富硒花生农产品标准,2021年获第二届中国(广西)-东盟现代种业发展大会好种好品金奖。

2006年,先后以“鹿寨四粒红”“桂花1026”“桂花32”为亲本进行杂交,结合分子标记选择、品质检测,筛选出品系“2010QZ19-8”,2016年~2017年以参试名“桂花红198”参加花生品种区域试验,两年6个点区试荚果平均产量居参试品种第一。富含铁元素(53.20 mg/kg),是普通花生的2-3倍,2020年获国家品种登记证书。在贺州八步区仁义镇的花生优质高产核心示范基地进行现场查定,“桂花红198”平均单产高达443.34公斤/亩,创造了红花生品种高产典型。2022年获第三届中国(广西)-东盟现代种业发展大会好种好品金奖。

图2 桂花黑1号和桂花红198品种照片

2011年,以“泉花551”为母本、[(贺粤1号/粤选58)F8//NCAc17090]F5(汕油523)为父本进行杂交,筛选出品系“2011CZ13-56”,2016年~2017年进行品比试验。2018年~2019年以参试名“桂花56”参加广东、广西、福建3省7个试验点的新品种联合试验,蛋白质含量高达32.50 %,据中国种业大数据平台数据统计,在国内所有登记的1350个花生品种中居第9位,尤其适合用于鲜食、生食或加工成休闲食品。2021年获国家品种登记证书。

持续探索,创新出配套高产高效栽培技术及低过氧化值加工利用技术

集成“结荚区平衡集中施肥、单粒精播、病虫害综合防控、适时早收、及时晾晒”等单项技术创新出配套的天然富硒提质、黄曲霉毒素污染防控、鲜食花生高产栽培等生产技术规程,并自主研发出相应的技术指导软件,实现了栽培技术的标准化和精准化,已广泛应用于广西、广东、江西等南方地区。南宁、贺州、玉林等示范基地“桂花黑1号”“桂花红198”最高单产分别达390.00 kg/亩和443.34 kg/亩,“桂花黑1号”硒含量达0.16-0.31 mg/kg;应用黄曲霉毒素污染防控技术,取样点南宁、泉州、赣州等地花生籽仁黄曲霉毒素含量均达到未检出水平。颁布《花生天然富硒生产技术规程》《花生黄曲霉毒素污染防控栽培技术规程》《鲜食花生栽培技术规程》等标准5个。

研发出不添加防腐剂和漂白剂的“一洗、二煮、三烘烤”花生低温、低过氧化值加工烘烤技术,生产出的花生休闲食品保留了荚果及籽仁原色和营养,且过氧化值最低至0.097 g/kg,比国家标准《坚果炒货食品通则》中制定的标准值(4.00 g/kg)降低了41倍,延长了货架期约3个月。利用该技术和育成的新品种研发出黑皮、红皮、经典咸脆等“一条龙”品牌的花生休闲产品6个(图3)。获国家授权“一种烘烤设备”“特制咸脆花生包装”等专利3件、“一条龙”等商标2个。

图3 部分花生加工产品

项目成果自2016年以来在广西、广东、江西等地已累计推广220.64万亩,新增经济效益19.36亿元,企业累计加工本项目的特色优质食用型花生品种410.06万公斤,新增利税2329.55万元;其中近三年在广西推广应用100.32万亩,覆盖本省特色优质食用型花生总面积的80 %以上。本项目成果突破了特色食用型花生优异种质、分子育种技术、优良新品种、配套智能栽培技术和加工技术的系统创新,实现了规模化应用,取得了显著的经济社会效益,推动了行业科技进步,并具有广阔的应用前景。

团队简介:

广西农业科学院花生研究团队始于二十世纪三十年代广西农事试验场时期,花生科研人代代相传,已传承近八十年。现有科技人员12人(在编9人、聘用3人),其中研究员5人(二级研究员2人,三级研究员1人)、正高级农艺师1名,副研究员3人,博士5人。现有国家与省级科研平台4个:国家现代农业产业技术体系华南区域花生高产栽培岗位科学家、广西大豆油料创新团队首席专家、国家种质野生花生南宁分圃、广西良种培育中心(花生)。该团队长期从事花生新品种选育和高产高效栽培技术研究,承担各级科研项目90多项,其中国家自然基金项目12项;先后获得各级科技进步奖29项,其中主持获得广西科技进步二等奖7项、广西科技进步三等奖11项,参与获得国家科技进步奖二等奖1项、福建省科学技术进步奖一等奖1项、山东省科学技术进步奖一等奖1项、湖北省科学技术进步奖一等奖1项;累计发表研究论文120多篇,参与编写专著10本;获授权专利近50件,其中国家发明专利20件,软件著作权40件;制定并颁布实施广西地方标准19项;先后育成花生品种46个,创制出花生结荚区平衡集中精准施肥技术、宽行丛式甘蔗间套种花生技术等高产高效栽培技术,“桂花”系列花生品种占当前广西花生生产上良种应用面积的70%以上,并且在高油、高油酸、抗旱耐逆品种选育方面在华南区均处于领先地位、在全国处于先进水平;在花生高效栽培技术及基础理论研究,创制出花生结荚区平衡集中精准施肥技术、宽行丛式甘蔗间套种花生技术、旱薄地花生高产栽培技术等。

经作所 贺梁琼供稿/供图

一审一校:严华兵

二审二校:薛臣艺

三审三校:陆炳强