奋进新征程 喜迎广西农业科学院建院九十周年系列报道之蔬菜研究篇

廿九载深耕结硕果 创新引领“蔬”写华章

廿九载春华秋实,躬耕八桂沃土;廿九载矢志创新,谱写兴农华章。作为引领全区蔬菜产业科技创新的先锋力量,广西农业科学院蔬菜研究所始终践行“让种菜者种出财富,让吃菜者吃出健康”的初心使命,以创新之犁深耕现代农业热土,用科技之光照亮乡村振兴征程。在种质资源创新、优势品种培育、绿色栽培技术、生态农业示范、标准化生产模式、全产业链服务等领域持续发力,构建起“研创突破-转化增效-惠农兴产”三位一体的创新生态链,将论文写在大地上,让成果惠及千万家。如今,科技赋能的蔬菜产业正以蓬勃之势融入八桂现代农业发展大格局,为壮美广西乡村振兴注入生生不息的创新动能,奏响农业现代化与乡村全面振兴的壮美和鸣。

从1996年建所至今,蔬菜研究所主持和参与完成各类科研项目502项(国家级29项、省部级180项),共获省部级以上科技奖励28项(省级一等奖3项、二等奖15项),获自治区成果登记135项,授权国家发明及实用新型专利108项,发表科技论文431篇(SCI41篇),主编或参编著作13部。共育成大肉系列与桂农科系列苦瓜,桂蔬系列黑皮冬瓜,桂优系列毛节瓜,皇冠系列丝瓜,瑞丰系列茄子,桂椒系列辣椒,农丰系列豆角以及番茄、厚皮甜瓜、耐热叶菜等系列蔬菜优良新品种100多个,其中69个新品种已通过广西区农作物品种审定,14个品种获得植物新品种权保护,24个品种获得非主要农作物品种登记。4个品种获广西农业主导品种,1项技术获广西农业主推技术,30多个(次)品种获中国(广西)-东盟蔬菜新品种大会及国内各专业展会优秀品种奖。新品种新技术累计推广面积超3000万亩,为保障“菜篮子”安全、促进农业高质量发展提供了坚实的科技支撑。

聚才筑峰 智耘蔬香

人才聚能,创新致远。蔬菜研究所始终践行“创新是第一动力、人才是第一资源的”发展理念,以“引才聚智、育才强基、用才兴业”三维战略构建人才生态圈。在“高精尖缺”人才培养工程推动下,历经数代耕耘,形成13名正高级专家领衔的“头雁阵方”、26名副高骨干组成的“创新中坚”,14名博士与博士后构成的“青科先锋”三大金字塔人才梯队,锻造出国务院特殊津贴专家2人、中国科协求是杰出青年成果转化奖1人、农业农村部神农青年英才1人、广西第六批“八桂学者”1人、“新世纪十百千人才工程”第二层次人选2人的领军方队,并柔性引进院士2人、客座研究员4人填补广西蔬菜产业领军人才缺口。累计遴选12名青年才俊赴荷兰瓦赫宁根大学、美国加州大学戴维斯分校等世界顶尖农业殿堂深造,通过跨国联合实验室共建、国际种质资源库共享、海外专家工作站共研三大工程,搭建起“技术引进来-成果本土化-经验走出去”的立体化培养网络。此外,他们还兼任着国家大宗蔬菜、特色蔬菜、食用豆等三大国家现代农业产业技术体系试验站及国家现代农业产业技术体系广西创新团队重任;巾帼科研力量同样绽放异彩,斩获全国三八红旗手、全国巾帼建功标兵、广西三八红旗手等荣誉,打造出全国及自治区级双级巾帼文明岗标杆,用智慧与汗水浇灌出南国菜篮的科技之花。

精研机制 智领蔬业

建所以来,紧扣蔬菜育种主线,通过七轮学科团队战略性重组和“两并入两新增”架构调整,形成10个科研团队,构建起动态演进的科研组织生态,南方特色瓜类蔬菜和茄果类蔬菜成为优势学科,番茄研究团队成为我院第一批十大卓越创新团队。在管理机制上不断创新,打造“三横三纵”管理体系,纵向建立“院-所-团队”三级决策链,横向构建“学委会+产业创新联盟+国际合作网络”三维协同体。2002年开创“科研+市场”双轮驱动模式,孵化广西赛绿农业科技公司,通过职工持股改革实现成果转化收益年均增长15%。经过近三十年组织变革,已形成"10+2+N"创新体系(10支科研骨干团队、2个管理中枢科室、N个产业服务平台),依托广西院士工作站、国家蔬菜改良中心南宁分中心、广西农业良种培育中心(蔬菜)、广西蔬菜育种与产业科技创新合作基地等平台,多个蔬菜新品种新技术辐射全国及多个“一带一路”国家和地区,为蔬菜产业高质量发展注入强劲动能。

良种筑基 科技兴农

以产业需求为导向,围绕“种质资源战略储备-基因组解析革命-精准育种创新-产业技术集成”创新体系,构建了国内首个自主知识产权的番茄和茄子基因组数据库,发布迄今最连续的茄子基因组序列,构建了苦瓜抗白粉病、冬瓜抗枯萎病、辣椒抗病毒病等精准鉴定技术体系,挖掘了一批抗病抗逆以及重要品质性状相关的关键基因,用硬核科技丰富了热带与亚热带蔬菜种业的南国菜篮。蔬菜育种最具区域特色,推动了多个“桂”字号蔬菜品种迭代升级。选育的“桂蹄3号”马蹄新品种全国市场占有率超70%,缔造“世界马蹄看中国,中国马蹄看广西”的产业传奇;“桂蔬1号”是我国首个杂交黑皮冬瓜品种;“桂蔬7号”等系列黑皮冬瓜品种推广面积占华南地区50%;“大肉系列”苦瓜的选育,极大的改善了苦瓜的口感品质,苦瓜成为百姓餐桌新宠;“桂农科系列”苦瓜满足不同区域的苦瓜品类需求,引领功能型苦瓜育种突破;“桂椒12号”等特色辣椒选育促进了广西五彩泡椒产业链升级,引领国内五彩椒育种;“红吉星”等樱桃番茄实现种源自主可控;“桂优14号”高品质供港专用绿肉无蜡粉节瓜,助推贺州万亩供港蔬菜基地年产值超3.5亿元。依托品种创新和规模化生产,广西已成为我国重要的"南菜北运"和"西菜东运"基地,彰显了国家“菜篮子”的广西担当。

“十二五”以来累计收集蔬菜种质资源9910份,完成鉴定评价14295份(次),创制优质种质及选育新组合超7000个,累计培育突破性品种10多个。广西外向蔬菜新品种引选与育苗技术集成创新成果列入自治区“三百二千”科技创新工程重大技术,支撑“桂”字号千亿元产业高质量发展。从实验室到田间,从种质库到产业链,匠心培育的“桂”字号蔬菜新品种及配套栽培技术累计推广超3000万亩,带动200多万农户增收致富,用硬核创新诠释着“种业强则农业强”的现代农科精神,为乡村振兴注入生生不息的科技动能。

科技搭桥 蔬通丝路

秉承“开放包容、互利共赢”的国际合作理念,蔬菜研究所深度融入“一带一路”建设,在广西蔬菜育种与产业科技创新合作基地支撑下,以新品种新技术为纽带,打造覆盖东盟、辐射全球的农业科技合作网络。在越南农业大学建立了第一个东盟国家蔬菜新品种示范基地,并相继在越南建立蔬菜病害监控实验室,在越南北江农林大学援建现代化蔬菜大棚,成为越南现代农业的“科技地标”,共建新品种示范基地5个,成功推广49个中国选育的蔬菜品种。在柬埔寨执行国家援外项目“中柬农业促进中心”,组建由育种、植保等专家构成的跨国团队帮扶湄公河畔。与泰国科技发展署针对瓜类抗白粉病等难题开展联合攻关,共建了中泰蔬菜种质创新及新技术研究联合实验室。与文莱NANA农场签约设施蔬菜技术转移合作协议。这些国际合作不仅促进了东盟国家蔬菜产业发展,还让中国智慧持续惠及“一带一路”沿线国家,在服务国家外交战略中彰显农业科技担当。

党旗领航 润泽八桂

蔬菜研究所深入贯彻落实科技兴农战略和深入实施“六进园区”行动,以“党建+”创新模式为抓手,构建起服务乡村振兴的立体化工作格局。以“支部联村企”“党旗领航 科技引领”等特色党建服务矩阵,创新建立“党支部+合作社+基地+农户”的四级联动机制,组建的“科技先锋队”“科技特派员”“产业服务团”“巾帼科技服务队”四支专业化队伍,在种苗繁育、绿色栽培、智慧植保、品牌建设等全产业链关键环节形成科技服务闭环,以“田间课堂”传经送宝、“专家结对”精准施策、“组团服务”攻坚克难,建立起覆盖产前、产中、产后的全周期科技服务体系,聚力提升产业效益,激活乡村振兴新动能。

在党建引领与科技赋能的叠加效应下,乡村振兴呈现量质齐升的生动局面。“十四五”期间,累计组织科技人员5000余人次下沉一线,开展497期科技培训,培训4万余新型职业农民及农技骨干。建立各类蔬菜新品种新技术示范基地56个,推广高效栽培技术示范面积超千万亩,常年服务5个自治区现代特色农业示范区、5家农业龙头企业、30家种业及生产企业、21家自治区级合作示范社,创建7个院级“乡村振兴科技引领示范村”,同时,带动2个全国“农业产业强镇”和2个全国“特色产业亿元村”“一村一品”示范村强势崛起,3个科技助力乡村振兴典型案例获省级主流媒体深度报道,形成可复制的产业发展范式。通过党建与业务的深度融合,科技服务网络已覆盖蔬菜全产业链,真正实现“把论文写在大地上,让成果惠及千万家”,谱写了科技惠农富农的壮美篇章。

勇立潮头再扬帆,壮乡沃野谱新篇。2026年,蔬菜研究所将迎来建所30周年新征程,站在新起点,蔬菜研究所将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述,坚持“实干为要,创新为魂,用业绩说话、让人民评价”,紧扣自治区“10+3+N”现代特色农业体系战略部署,锚定“建设全国一流省级科研院所”目标,以“闯”的精神破壁垒,以“创”的劲头开新局,以“干”的作风求实效,为助力广西打造绿色生态优质蔬菜供应地,推动广西蔬菜全产业链高质量发展注入强劲动能。

2019年与泰国国家遗传工程与生物技术研究中心(BIOTEC)共建“中泰蔬菜种质创新及新技术研究联合实验室”

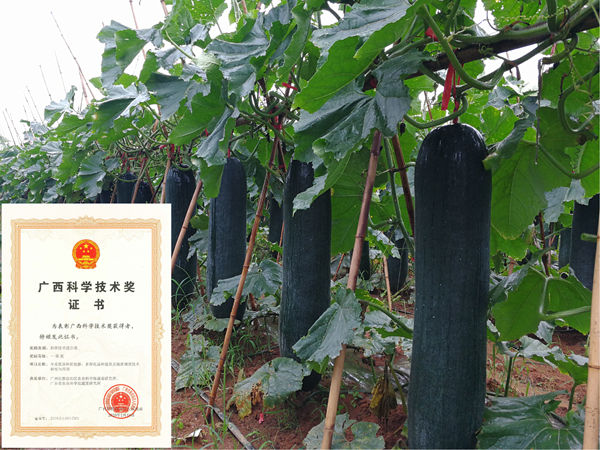

2019年黑皮冬瓜品种“桂蔬7号”获广西科学技术进步一等奖

2022年与文莱NANA农场签订“设施蔬菜园区建设及周年设施蔬菜栽培技术咨询”合作协议

2023年番茄茄子科研团队被授予“全国巾帼文明岗”

蔬菜所 钟小惠供稿/吴银环供图

一审一校:蒋慧萍

二审二校:薛臣艺

三审三校:陆炳强