(广西云-广西日报记者 李新雄 通讯员 关妮纳)新闻眼:从最初寂寂无闻的普通期刊,到如今跃升为全国一流、行业领先的核心期刊;投稿作者从广西本土农业科技工作者,到广西区外乃至东盟国家及“一带一路”共建国家的专家学者;从线下单一出版纸质期刊到线上线下深度融合推出融媒体产品……近年来,《南方农业学报》立足深耕行业更有作为,坚持服务产业更高站位,实现业务引导更高水平,挖掘融合发展更大潜能,在激烈的农业科技期刊出版竞争中站稳了脚跟,交出了一份亮眼的成绩单。

全国一流,业界领先,打造“三化”期刊

“由广西农业科学院主管主办的《南方农业学报》(以下简称“学报”),是我国办刊历史最悠久的农业科技期刊之一。”学报编辑部主任兰宗宝介绍,创刊80余载,学报始终秉承“服务农业科学,促进学术交流”办刊宗旨和“特色、权威、质量”办刊理念,重点突出我国南方热带、亚热带农业特色,及时报道国内外农业科研新成果,指导农业科研与生产。

为了打造“三化”(精品化、数字化、国际化)期刊,学报十年磨一剑,持续提升学术质量和社会影响力,力争创办成我国乃至东盟国家广大农业科技工作者学术交流的重要园地。

打铁还需自身硬,苦练“内功”是学报编辑部的铁律。学报特别看重编辑的学术品位,对标一流期刊,以战略眼光培养编辑的专业能力、学术修养和综合能力,打造一支学者型编辑队伍。

《南方农业学报》拥有一支学者型编辑队伍。广西农科院 供图

主办单位每年投入固定科研经费,鼓励编辑团队积极开展农业科技期刊相关课题研究,包括科技期刊核心竞争力提升路径研究、新媒体背景下“期刊+媒体”融合发展研究等,积极探索形成具有自身特色的办刊模式……围绕上述课题研究,编辑深入思考、撰写论文,为期刊发展建言献策。

“走出去”“引进来”齐头并进。学报编辑积极参加学术研讨会及编辑出版继续教育培训,到同行编辑部考察学习,专程拜访审稿专家及核心作者群,邀请同行大咖来传经送宝……灵活多样的“取经”方式开阔了编辑眼界,夯实了编辑的基本功,并将与时俱进的发展理念和成功经验源源不断运用到办刊实践中。

编辑沉入科研一线,开展“集聚专家大智慧,构建学术共同体”系列活动,图为编辑组到三亚热带水产研究院交流。广西农科院 供图

“黏性”发展扩容编委专家智库也是学报的一大创新点。拥有一支“新陈代谢”的动态专家队伍对于期刊发展至关重要。为此,学报主动联系学术带头人、行业大咖,拜访院士工作站、人才小高地等学科团队,建立良好合作关系,为学报注入高端优质编委资源。此外,编辑部还邀请外籍专家担任学报英文编辑,充分发挥专家智库作用。

精品栏目是期刊的招牌,为了擦亮招牌,编辑团队殚精竭虑。线上线下发放调查问卷、召开“头脑风暴”会议……集思广益的结果,催生了“优秀青年学者论坛”这一精品栏目。“我们创办该栏目的初衷是为了吸引高质量稿源及农业科技研究领域‘潜力股’,同时为广大优秀青年学者提供一个聚焦产业需求、紧扣学术前沿的交流平台。”学报副编审麻小燕介绍,该栏目针对45岁以下高学历、高职称优秀青年学者开设。截至目前,该栏目累计刊发相关精品学术论文100余篇。

突出主责主业、增强核心竞争力。学报紧跟农业学科研究热点、重点,联袂农业领域专家学者,合力策划专题专刊。目前,已结集出版草地贪夜蛾、土壤微生物多样性、转录组测序、植物—土壤—微生物互作机制、葡萄逆境生理调控与品质改良、烟叶调制与品质风格、天然产物与大健康、食用菌种质资源保护与利用等专题。截至目前,累计刊载相关学术论文近400篇。

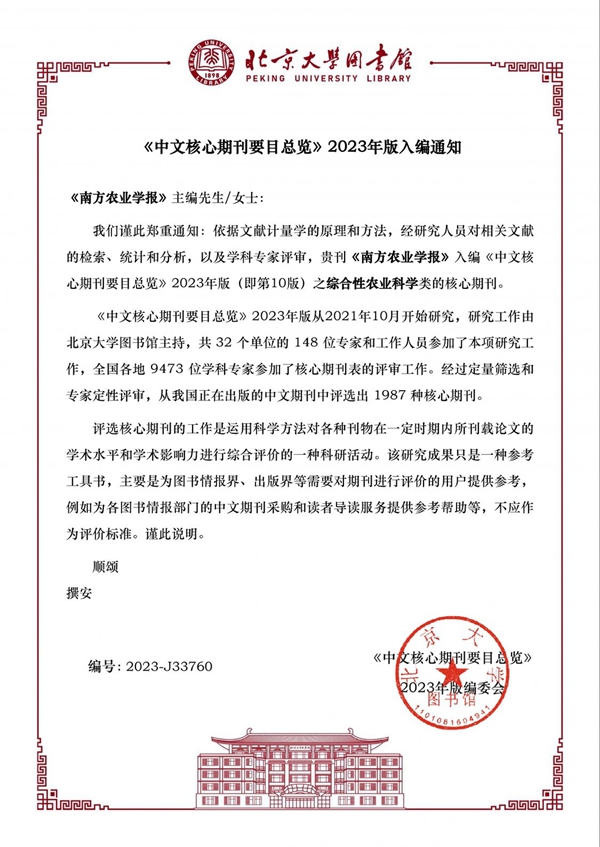

多措并举,换来了一张亮眼的成绩单。2022年至今,学报共刊发学术论文1097篇,整体学术影响力在全国农业综合性期刊中名列前茅。自2011年更名以来,学报连续5次入编《中文核心期刊要目总览》,连续7次入选中国科学引文数据库(CSCD),连续13年入选中国科技核心期刊,连续5次入选RCCSE中国核心学术期刊(A);同时被英国CABI、美国CA、俄罗斯PЖ(AJ)、波兰IC、日本JST等国际知名数据库收录。据《科技期刊世界影响力指数(WJCI)报告(2024)》统计显示,《南方农业学报》在全球农业科学综合类期刊中排名第37位,位于Q1区。2022年,入选专业内容知识聚合服务平台创新服务示范单位(国家重点研发计划项目);2023年,荣获自治区党委宣传部组织评选的“广西优秀出版物奖(期刊类)”;2024年,以集群期刊身份入选中国科技期刊卓越行动计划(二期)集群(集团)化试点项目(A类)。

《南方农业学报》连续5次入编《中文核心期刊要目总览》(北大核心)。广西农科院 供图

服务“三农”,开放办刊,扩大“朋友圈”

随着学科不断发展,作为学术共同体的科技期刊也有不进则退的压力。对于科技期刊的竞争,《南方农业学报》并不回避,努力争取优秀稿源、争取作者群、争取读者群。

学报编辑部副主任罗丽坦言,要深耕一份有特色的农业科技刊物,丰富期刊生态,挖掘和培育“高产出、高质量、高被引”的核心作者群,必须持续提升专题策划的“含新量”、增强分析的“含金量”,提高专业内容的“含智量”。

为此,学报打出“组合拳”。

沉入科研一线,积极开展“集聚专家大智慧,构建学术共同体”系列活动是学报开放办刊的重头戏。学报的每位编辑每年必须遴选一个农业主题开展调研,与专家面对面学习交流。“如果只在办公室编稿,不了解专家的研究动态和学科的发展现状,就不利于凝练主题策划。例如,我前往海南调研当地橡胶产业及热带水果发展情况,编辑相关论文时就更得心应手。”学报副编审陈燕认为实地调研学习后,编辑在专题策划和选稿审稿时更有针对性。

过去3年里,学报编辑团队在贵州大学、湖南农业大学、江西农业大学、中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所、广东省农业科学院、中国水产科学研究院南海水产研究所、云南省农业科学院、中国地质科学院岩溶地质研究所、佛山鲲鹏现代农业研究院等高校及科研院所留下调研交流的忙碌身影。仅在2023年,编辑团队累计走访了28家高校及科研院所,通过与专家学者面对面交流,收集作者的诉求和建议,消化吸收后运用到具体工作中,不断优化办刊要素。

免费开设科技论文写作培训服务是开放办刊的一大亮点。“2023年,编辑部到相关高校及科研院所举办了20场培训班,从文章选题、摘要撰写、文章架构、投稿注意事项等方面进行讲解。”兰宗宝说,一年里,他外出讲课就用了一个月时间。

学报编辑王晖对2023年在湖南农业大学园艺学院举办培训班的场景记忆犹新。“原来预计有30名研究生来听课,实际参加人数超过300人。”

主打东盟牌让学报的“朋友圈”越来越大。广西农业科学院国际合作处副处长吕荣华每次到越南、泰国参加会议,都会带上一份学报进行宣传。学报英文编辑陈德元表示,目前有越南、老挝、柬埔寨、印度、巴基斯坦等国家的农业专家关注学报,积极互动。“老挝的一位学者凭借在学报上发表的论文,顺利评上副教授职称。”

学报特别注重服务基层。2022年,学报牵头举办“期刊引领创新架桥梁,谱写广西三农新篇章”编辑与作者交流座谈会。来自广西30个县(市、区)的100余名基层农业科技工作者参加,学报编辑围绕征稿指南、审稿流程、写作中常见错误等知识进行细致阐述。

量身定制行业学术座谈会、学术沙龙,针对农业学科热点和前沿,邀请学术大咖牵头特色专题报道……学报编辑通过“组合拳”与科技工作者群体互动,并全方位提升服务,展现满满的诚意和潜力。

乘势而上,深度融合,解决纸质期刊传播难题

“从2018年第1期起,学报每篇文章均制作对应的二维码,通过手机扫码即可进行全文阅读和下载存储,突破了载体形式,提高了传播效率,实现了泛媒体交互多向传播。”兰宗宝现场演示了动动手指头不到10秒钟就轻松解决科技论文高效传播“最后一公里”问题。

这是学报乘势而上推进媒体深度融合的生动例证。

突出融合创新,提升全域影响力;深耕资源优势,实现业务引导更高水平;挖掘深度融合更大潜能……认识上深一层,行动上快一步。

从样刊赠阅到微信公众号定期推送精品文章,实现移动、碎片化阅读。从无须注册的期刊网站实现免费下载到手机扫一扫文章首页右上角的二维码,即可进行全文阅读和下载存储,再到派员参加相关学术会议或培训,制作抽印本,现场推荐刊物……学报的“零门槛”开放阅读“圈粉”无数,助力农业科技成果有效传播和转化跑出“加速度”。

与此同时,学报还与重庆维普资讯签订OA开放获取协议,与国家科技学术期刊开放平台签订合作协议,与中国知网签订CAJ-N网络首发学术期刊合作出版协议,与北京世纪超星签订域出版平台协议,与龙源期刊网、博看网、中邮阅读网、钛学术、长江文库等数字出版平台签订合作协议……旨在打造期刊传播矩阵,借助国内外成熟的学术论文精准推送平台(系统),为目标读者提供定制服务,有效提高科技论文传播的精准度。

值得一提的是,从2021年6月起,学报开始与ScienceOpen合作,旨在提高刊物的海外可视度及国际影响力。截至目前,该平台共收录学报1815篇英文长摘要,文章累计阅读量达33367人次。

优秀的作者,撰写高质量的学术论文;优秀的专家,发现高质量的学术论文;优秀的编辑,加工高质量的学术论文;优秀的读者,传播高质量的学术论文。“作者+专家+编辑+读者”四轮驱动,必将助力学报跑得更快更远。“希望有一天,当农业科技工作者完成论文考虑投稿时,会将学报放在与国内一流刊物相同的高度优先考虑。”兰宗宝对此满怀期待。

原文链接:https://apph5.cloudgx.cn/article/sync1873735251489361920