农科先锋勇担时代重任 九秩奋进绘就丰稔画卷

——广西农业科学院90年流金岁月服务八桂纪实

■关妮纳 李新雄

《 广西日报 》( 2025年11月05日第 006 版)

广西农业科学院选育的“桂字号”优势特色品种。

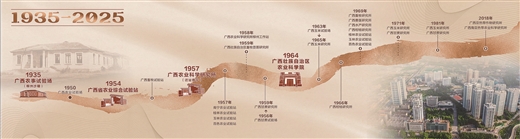

广西农业科学院历史沿革图。

核心阅读

壮美广西,农兴八方。九秩芳华,泽远流长。

1935年,中华民族处在水深火热之时,著名爱国人士马保之先生与来自全国各地的著名农业科学家,齐聚广西柳州沙塘镇,创办了广西农事试验场,成为广西农科院的前身。1950年,广西农事试验场改称“广西农业试验场”,1954年更名“广西农业综合试验站”;1957年迁址南宁,合并南宁农业试验站,组建为“广西农业科学研究所”;1964年定名为“广西壮族自治区农业科学院”。

时序流转,初心依旧。

翻开共和国农业史册,广西农科院在多个彪炳史册的历史节点,始终秉持胸怀大局、服务“三农”、造福人民的初心和战略定力,开拓创新,攀峰立地,担当科技自立自强使命,奋力攻克关键核心技术,与八桂农业始终血脉相连,为实现产业兴、乡村美、农民富倾注全部力量。

90年踔厉奋发,90年勇毅前行,堪称是一幅沧海桑田更迭、光明坎坷交融的壮丽画卷。2018年,自治区党委、政府作出“把广西农科院打造成为全国一流的省级农业科研院所”的决策部署。如今的广西农科院,作为科技支撑广西农业农村现代化的火车头、主力军,与瞬息万变的世界紧密相连,与日新月异的科技同频共振,努力朝着全国一流农科院所的目标阔步迈进。

1 聚焦特色 科技兴农奏响强音

广西农科院90年的发展历程中,一代代农科人脚下有泥土,心中有星河,励精图治,交出亮眼成绩单:1978年以来,全院获得国家、省部级科技奖励702项,其中国家特等发明奖1项,国家科技进步特等奖1项,国家科技进步奖35项,广西最高科学技术奖1项,广西科技特别贡献奖5项,省部级科技成果奖一等奖38项,二等奖146项;授权发明专利1280件,植物新品种授权294个,制定国家、行业和省级地方标准800多项,通过省级以上审(认)定品种856个。

种子是农业的芯片,是事关“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中”的关键核心。新中国成立后,特别是改革开放以来,广西农科院在作物育种等众多领域独领风骚。

甘蔗育种全国领先。广西是中国的“糖罐子”,全国每三勺糖,就有两勺来自广西。我国5代甘蔗主栽品种,有2代由广西农科院选育。上世纪80年代育成的“桂糖11号”,累计推广面积超6000万亩,至今仍保持着我国大陆单一甘蔗品种推广面积的最高纪录。近年来,桂糖系列甘蔗品种在全国种植面积占比达45.8%。其中“桂糖42号”5个榨季保持全国种植面积最大的甘蔗品种,为国家食糖安全做出了重要贡献。

水稻优质化育种国际领先。在全国率先筛选出IR24等恢复系,为我国实现杂交水稻三系配套做出卓越贡献。首次利用野生稻资源育成全国著名优质强恢复系——桂99,选育出“汕优桂99”等系列品种累计应用面积达1.5亿亩。“华南杂交水稻优质化育种创新及新品种选育”荣获国家科技进步二等奖。育成广西首个超级稻品种“桂两优2号”,优质超级稻“丰田优553”和“万太优美占”的育成,破解了“杂交稻高产不优质、优质不高产”的世界性难题,推动由“吃得饱”向“吃得好”转变。育成“金针香”等高端优质香稻品种,树立了优质香米的“广西标杆”。

热带玉米和糯玉米育种领跑全国。培育出世界首个玉米花药培养DH系,并育成世界首个玉米花培杂交种“桂三1号”;筛选出“墨黄9号”,开创我国热带玉米种质应用于杂交育种先河。“桂单0810”“桂单162”品种打破玉米洋品牌的长期垄断,成为民族种业振兴标杆品种。

特色经济作物育种凯歌高奏。“桂夏7号”大豆入选全国骨干型大豆品种,育成的花生、大豆品种占全区种植面积70%以上;木薯育种全国领先,突破木薯开花调控杂交育种技术,攻克亚热带地区结籽难题,研发的北移种植技术打破秦岭—淮河以北不能种植木薯的历史,“桂热13号”“桂木薯11号”等木薯品种在东盟国家落地“生金”,累计推广应用2000多万亩。育成国内首个食用糯性木薯品种,开创木薯羹产业。马铃薯、甘薯新品种的成功选育推动了冬种农业发展和粮食产能提升。

特色水果品种选育全国一流。“广西一号”“广西二号”无籽西瓜品种选育成功,填补了我国无自主无籽西瓜品种的空白,“广西三号、广西五号无籽西瓜新品种选育与应用推广”荣获国家科技进步二等奖;全球首创的野生两性花毛葡萄“野酿2号”开辟野生资源利用新路径;“桂蕉6号”曾连续20多年占据全国60%以上种植面积,“桂蕉9号”和联合选育的“宝岛蕉”等抗枯萎病香蕉品种筑起了产业安全屏障。自主选育的“贵妃红”荔枝成为我国首个通过国家审定的荔枝品种,“四季蜜”龙眼选育成功开创广西龙眼产期调节栽培新模式,“桂热1号”坚果、“桂七”芒果、“钦果9号”百香果是国内种植面积最大的大陆自育品种,凭借其独特风味口感成为网红果品。

蔬菜育种大放异彩。选育的水果型马蹄品种“桂蹄3号”占全国市场70%;育成我国首个杂交黑皮冬瓜品种“桂蔬一号”,抗枯萎病“桂蔬7号”等系列冬瓜新品种占华南市场的70%;加工型辣椒“桂椒12号”引领国内五彩椒育种;选育的耐裂耐储运“红吉星5号”实现了樱桃番茄种源自主可控,产品走遍大江南北;绿肉无蜡粉小节瓜“桂优14号”深受大湾区市场欢迎,带动万亩供港蔬菜基地年产值超3.5亿元。

一颗颗良种换来万家丰收,一项项良法、良技收获真金白银。

绿色防控技术体系建设高效。李青研究员团队揭示了水稻“两迁”害虫迁飞规律,首创基于迁飞路径的异地预警测报技术,御虫于国门之外,极大提升了我国“两迁”害虫的防控效率。挖掘出兼抗褐飞虱和白背飞虱的突破性水稻种质资源,填补国际兼抗种质研发空白。昆虫生物绘图先驱李永禧研究员绘制的昆虫形象,被学界称为“会呼吸的昆虫图谱”。无人机精准施药的智能植保、微生物制剂的靶向防治、天敌昆虫的生态调控,多学科协同绿色防控技术体系为我区粮食连续丰产构筑起绿色屏障。

2014年以来,“美优998”等7个品种入选农业农村部主导品种,甘蔗高效节本栽培等8项技术入选农业农村部主推技术;“桂单162”等40个品种入选广西农业主导品种,“光驱避”法防控荔枝蒂蛀虫等43项技术入选广西主推技术。葡萄“一年两收”技术使南方湿热地区变成了特色优势栽培区,粉垄技术掀起了农耕新革命,甘蔗高效节本栽培技术让甜蜜事业在科技赋能下迈向新高度,首创的木瓜蛋白酶加工技术使广西木瓜蛋白酶产量占全国产量的85%以上,剑麻全株资源化利用技术覆盖全国80%种植面积……

数据佐证荣誉,成就彰显实力。广西农科院以一项项具有里程碑意义的重大首创性、突破性的技术成果,挺起八桂农业创新的“脊梁”,为广西乃至全国的农业科技进步、乡村振兴作出重要贡献。

2 构建创新矩阵 一流强院建设阔步前行

胸怀强院梦想,广西农科院多措并举构建高质量发展创新矩阵,一流强院建设阔步前行。

党的十八大以来,广西农科院坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大要求、面向人民生命健康,勇做新时代农业科技创新排头兵,按照自治区党委、政府打造全国一流省级农科院的战略部署,坚定不移加快推动实现农业科技自立自强。

功以才成,业由才广。人才作为创新第一资源,是广西农业科技发展的关键引擎。如何为广西农业科技创新发展注入源源不竭的动力?广西农科院刀刃向内,突破藩篱,人才改革向纵深处破冰。历届院领导班子高位推动,加快人才“引育留用”全链条建设,人才队伍持续壮大,高层人才不断增加,人才结构全面优化,营造了人才辈出、人尽其才、才尽其用的良好生态。院士顾问、国家级专家、享受国务院政府特殊津贴专家、国家“百千万人才工程”人选、自治区院士后备人选充分发挥“领头雁”的作用,构筑起生机蓬勃的创新型人才小高地。目前,广西农科院全院干部职工2832人,其中在编人员1473人,高级职称776人,博士209人,有国家级专家49人、自治区级专家145人、国家和自治区现代农业产业技术体系专家74人。

作为广西农业科技创新的火车头、主力军,广西农科院持续推出组合拳,在科研平台建设等方面取得重大突破。如今的广西农科院从建院初期不足百人、四五个专业研究机构,发展到今天成为一个涵盖粮、糖、果、菜、油、麻、食用菌、花卉、中草药、农产品加工、植物营养、植保、质检、农业环境和农经信息等学科,布局合理、创新硕果累累的综合性农业科研机构。全院设有20个专业研究所和169个学科团队,总占地面积2万余亩,拥有7个固定科研基地。

全院现有ESI全球前1%学科2个,科研平台布局完善:拥有甘蔗育种与栽培技术国家地方联合工程研究中心、香蕉品种遗传改良和栽培技术国家地方联合工程研究中心等18个国家级科研平台,135个省部级平台,5个国际合作平台,构筑多层次科研支撑体系。仅“十四五”期间累计创造直接经济效益超300亿元,树立了热带、亚热带特色农业科技创新金字招牌。

3 扎根八桂 服务“三农”

把论文写在大地上,把科技成果转化到百姓的餐桌上、菜篮里、钱袋里……90年来,广西农科院勇担服务“三农”的崇高使命,坚持科技常下乡、下长乡。在八桂大地的山山水水、田间地头到处活跃着农科人的身影,他们用满腔热情、坚强毅力、聪明智慧,助力科技惠农、科技强农、科技兴农跑出加速度,产业兴、乡村美、农民富按下快进键。

深入开展“联百企、进千村、扶万户”行动,大力实施“科技支撑农业园区‘三百’行动”“科技支撑乡村振兴‘一十百千万’行动”“科技支撑引领特色农业产业集群建设行动”“科技先锋队‘强农富民’‘六个一’专项行动”等,构建覆盖全区的科技服务体系,有效支撑广西“10+3+N”农业产业体系建设。

先后与全区13个设区市及60余个县(市、区)政府签署战略合作协议,持续为300多家战略合作企业、合作社等新型农业经营主体提供常态化服务。

牵头组建广西农业科技创新联盟,共建11个分院、59个县域特色作物试验站,构建区市县三级联动、覆盖全区的农业科技创新体系。联合企业共建科技示范基地、科企联合创新中心和农业产业研究院等协同创新平台,携手开展关键技术攻关,打造科技示范品牌项目、重点工程。科技服务实现从单兵作战到集团服务,从短期服务到长期服务的根本性转变。

2020年以来,深入落实国家、自治区科技特派团要求,依托20个研究所组建了16个科技特派团,牵头成立11支科技先锋队,累计推广农作物新品种(新产品)1334项,集成推广重大科技成果、技术342项。

如今,1933个科技示范点遍布全区各地,一个个产业振兴科技标杆脱颖而出。广西农科院先后被评为自治区脱贫攻坚先进集体、全区乡村振兴驻村帮扶先进后盾单位,并在定点帮扶工作考核中获评“好”等次。

金杯银杯不如群众的好口碑。在田间,广西农科院育成的“桂字号”良种“落地生金”,一幢幢甘蔗楼、香蕉楼、西瓜楼、葡萄楼成为乡村振兴路上最靓丽的风景。在城市,广西农科院的硬核技术备受青睐,成为商家招徕顾客的“金字招牌”。

4 开放办院 合作共赢

问渠那得清如许?为有源头活水来。

开放,是广西农科院历久弥新一大法宝。开放合作,链接世界,在科技全球化浪潮中更加自信发声,朋友圈越来越大,合作链越来越长,开放办院之路越走越宽。

在国际合作舞台上,与80多个国家开展多领域、多形式的合作交流,在越南、老挝、柬埔寨、布隆迪等东盟和非洲国家共建农业示范基地;与联合国粮农组织、国际水稻所等10多个国际权威机构深度联结,携手参与全球农业科研项目,让中国智慧在世界农业领域绽放光彩。牵头成立了国际糖业科技协会、中国(广西)—东盟农业科技创新联盟等多个国际交流平台,推动农业技术双向奔赴,成为中外农业合作的生动范例。

深耕国内合作领域,成就斐然。与400多家区内外涉农龙头企业携手,构建起“科研机构+龙头企业+产业基地”协同创新联盟,将科研力量与市场需求紧密相连;聚焦特色农业产业发展,共建25家产业研究院,针对产业发展难题开展协同攻关,加速农业科技成果从实验室到厂房、从书架到货架的转化进程。同时,与中国农科院、中国农业大学等大院强校缔结长期合作,搭建起资源共享、优势互补的科研桥梁,共同攻克农业技术难关,推动农业科技不断攀高。

依托合作成果,广西农科院先后获评国家引才引智示范基地、国际科技合作基地等称号,成为中国—东盟农业科技合作领域的标杆,为全球农业科技进步与产业发展贡献着“广西智慧”与“中国方案”。

5 乘势出发 再创辉煌

90年硕果缤纷,90载荣光永续。“富农梦”“强农梦”“强院梦”,追寻梦想的征途,一程接着一程,激励着一代代农科人坚毅笃行。

“从柳州沙塘的农事试验场,到如今八桂农业“领头羊”,广西农科院始终牢记服务区域产业重大科技需求的使命,与时代发展同频共振。我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深度融入国家、自治区重大战略部署,围绕‘一核两翼五提升’强院建设方案,加快建成具有区域特色的国内一流农业科学院,为农业强区建设贡献更多力量。”广西农科院党组书记、院长邓国富表示。

站在新的历史起点,广西农科人初心如磐,肩负使命,奋勇争先,不断推动广西农科院在农业现代化征程中书写更辉煌的新篇章。

原文链接:http://gxrb.gxrb.com.cn/?name=gxrb&date=2025-11-05&code=006&xuhao=1