奋进新征程 喜迎广西农业科学院建院九十周年系列报道之经济作物研究篇

九秩耕耘铸匠心 特色作物谱新篇

九十年风雨兼程,九十年春华秋实。作为广西农业科学院历史最悠久的研究机构之一,经济作物研究所(以下简称 “经作所”)始终扎根八桂沃土,以科技创新为引擎,在经济作物研究领域深耕细作,从成立之初的农事试验场,成长为如今支撑广西农业高质量发展的重要力量。从“油瓶子”到“营养罐” 的油料作物蜕变,从“救命粮”到“健康餐”的薯类作物转型,从“纤维源”到“功能体”的麻类作物革新……经作所用一代代科研人员的智慧与汗水,书写着特色农业科技攻关的壮丽篇章,为保障国家粮油安全、推动乡村振兴作出了重要贡献。

薪火相传:学科体系完善构筑创新基石

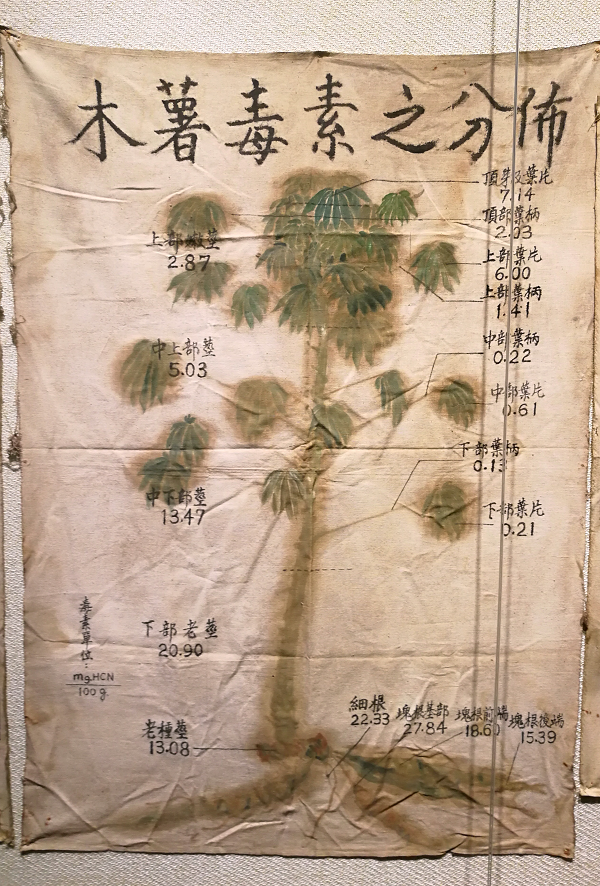

追溯经作所九十年发展历程,其学科建设始终与国家需求和产业发展同频共振。建所初期,针对粮油短缺问题,聚焦低氰苷木薯品种筛选和推广,在花生、大豆等作物引种驯化上取得初步成果;1957年迁至南宁后,针对广西红壤丘陵区土壤特性,开展花生抗青枯病品种选育,育成的“桂花17”等品种成为南方花生主产区标杆;改革开放后,率先引入生物技术,建立木薯体细胞胚胎发生体系,为种质创新开辟新路径。

如今的经作所已形成覆盖油料、大豆、薯类、麻类及特色经济作物的完整学科体系。研究作物包括油料(含花生、芝麻、油葵等)、大豆、薯类(含木薯、马铃薯、甘薯、淮山、旱藕、粉葛等)、麻类(含苎麻、红麻、黄麻、火麻等),以及玫瑰茄等特色经济作物;研究领域主要包括经济作物种质资源收集和鉴定评价、分子生物学、生物技术育种、新品种选育及配套栽培技术研发与推广等。已保存有花生种质资源3000多份,大豆种质资源3000多份,木薯种质资源1000多份,淮山种质资源200多份,甘薯种质资源300多份,以及其它各类种质资源200多份。依托国家种质野生花生南宁分圃、国家木薯改良中心广西分中心等国家级、自治区级科研平台,经作所构建起“种质资源-基因挖掘-品种选育-产业化应用”的创新体系,成为南方地区经济作物研究的“排头兵”。

科技创新:做足“特”字文章赋能产业升级

(一)油料作物:从“油瓶子”到“营养罐”的品质革命

育成的“桂花系列”花生品种在广西市场占有率高达70%,成为广西地方主栽品种,为保障国家和地区粮油安全作出了突出贡献。其中,桂花376为南方花生产区首个高油酸花生品种、桂花黑1号为南方花生产区首个高产抗病富硒黑衣花生品种,这些突破性品种不仅保障了粮油安全,更推动花生从传统油料向营养功能食品转型;桂花58、桂花41列入2025年度广西主导品种。花生品种选育及推广应用工作历年来共获得广西科技进步奖二等奖6项、三等奖7项,“桂花39”“桂花58”“桂花41”等品种列入广西主导品种。

育成的“桂早一号”是广西最早熟春大豆品种,推动了间套种模式发展;“桂夏7号”入选2025年全国农作物优良品种推广目录,成为广西唯一入选的大豆品种;“桂夏7号”“桂春15号”“桂春豆109”等品种列入广西主导品种。大豆新品种选育及推广应用工作历年来共获得广东省科技进步一等奖1项(参与)、广西科技进步奖二等奖3项,三等奖4项,为南方大豆产业注入强劲动力。

(二)薯类作物:从“救命粮”到“健康餐”的价值跃升

在木薯研究领域,经作所从全球收集种质资源218份,创制新材料2000余份,育成食用木薯新品种10余个,开发出木薯羹、木薯薯片等系列产品,“桂木薯11号”等新品种实现成果转化290万元,促进了产业发展和转型升级。育成的“桂农薯1号”等3个马铃薯新品种,攻克了耐寒抗霜冻技术瓶颈,解决了冬种马铃薯产业的品种障碍。育成的桂淮2号、桂淮5号、桂淮7号等淮山系列新品种已在广西、海南、广东、江西、福建等产区推广应用,部分品种成为当地的主栽品种,累计推广面积超过1000万亩。首创“弱感光型”品种选育理论,育成“桂经薯8号”等高花青素品种。葛属基因组研究成果在国际一流期刊发表,标志着广西在药食同源粉葛作物研究上跻身国际前列。薯类新品种选育及推广应用工作历年来共获得国家科技进步二等奖1项(参与),广西科技进步一等奖1项、二等奖项3项,三等奖8项。

(三)麻类作物:从“纤维源”到“功能体”的跨界突破

“优质苎麻和高档苎麻纺织品的开发”在1988年获得国家星火科技奖;近年来,麻类研究实现了多项颠覆性创新:黄麻品种“桂麻菜1号”“桂麻菜2号”转型为火锅蔬菜,在四川市场供不应求;开发的鉴别红麻雄性不育细胞质的线粒体DNA分子标记方法获得国家发明专利;“红麻细胞质雄性不育系及其杂交种的创制与利用”成果2017年分别获得中国热带作物学会科技进步奖一等奖和广西技术发明二等奖;玫瑰茄“一年两熟”技术使花青素提取效率提高30%。这些创新让麻类作物从传统纺织原料转变为高附加值健康产品,开辟了产业新赛道。

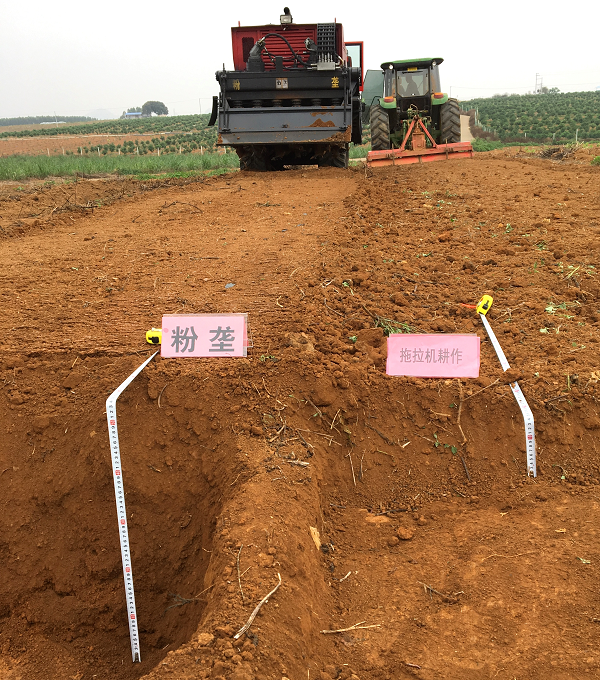

(四)发明的粉垄耕作技术国际领先,被列入2017年度农业部主推技术

十多年来,粉垄技术在24个省(含9个盐碱地省)、34种作物应用,增产10-50%、品质提升5%、比较效益提升15%、保水增加1倍,得到袁隆平、李振声、刘旭等10多位院士重视与肯定,2018年1月13日农业部科技发展中心组织张洪程院士等专家评价“属原创性,达国际领先水平”。“农耕新方法粉垄发明及其应用、粉垄绿色增产提质耕作技术及应用”等成果分别获得广西技术发明二等奖和中国产学研创新成果奖一等奖、二等奖。

(五)创新出的“甘蔗宽行丛生栽培间套种花生模式”,可实现“甘蔗节本又增效,每亩增收上千元”的目标

新型“甘蔗宽行丛生栽培间套种花生模式”,经十多年研究证明,通过田间配置试验、适宜品种筛选、智能化施肥技术创建及指导软件开发,不仅实现了甘蔗单产与常规高产栽培相当或增产,提高了甘蔗蔗糖含量和抗倒伏能力,而且每亩蔗地有50%左右的空间能间套种花生等作物,亩蔗地可增收花生100~200公斤,并可有效提升土壤肥力。甘蔗与花生合理间套种是实现花生扩大面积和提升产能的重要途径,具有400万亩以上的扩种潜力。连续3年被列入广西主推技术,中央电视台《经济半小时》进行了专题报道。

服务三农:科技成果转化支撑农业发展

建所以来,经作所共获得省部级以上科技奖励60多项,出版专著27部,获授权发明专利50余项,颁布实施的广西地方标准30余项,在国内外发表研究论文600余篇;共育成花生新品种40多个,大豆新品种30多个,麻类新品种6个,甘薯新品种12个,淮山新品种12个,木薯新品种9个,玫瑰茄品种3个;这些成果的推广应用有力支撑了广西经济作物产业高质量发展,并在东盟等“一带一路”沿线国家推广,彰显了广西农业科技的国际影响力。“十三五”以来,组建了“薯类等经作产业科技服务团”和“其它粮油产业科技服务团”,每年派出近30名科技特派员到全区开展科技服务,提升基层农技人员和农户的科学素质和科技增收能力,带动地方产业发展,促进农民增收。2022年以来,承担了国家科技特派团昭平团、融水团的工作,围绕“三覆盖两促进”和“四个明显提升”目标,充分发挥专家资源优势,集中力量开展全方位、深层次的科技帮扶工作,为地方产业高质量发展提供科技支撑。

团队聚力:人才强所战略激发创新活力

科技创新的核心是人才。近年来,通过“团队建设年”等举措,打造了一支结构合理、勇于创新的人才队伍。现有在编职工 52人,其中科技人员占比96%(50人);拥有一支高素质的科研队伍,包含博士17人、硕士27人、正高级职称17人、副高级职称20人。现有国家产业技术体系岗位专家2人、试验站站长2人,广西创新团队首席专家2人、功能专家1人,一批青年人才在国家自然科学基金项目、科技奖励中担重任、挑大梁。

面向未来:锚定三大方向打造创新高地

站在九十年新起点,展望未来,经济作物研究所将继续以科技创新为引擎,以服务“三农”为己任,不断加强科研平台建设和人才培养工作,为广西农业发展储备经作力量;不断加强科技创新,支撑广西粮油产业高质量发展;做足“特”字文章,为巩固脱贫和乡村振兴贡献经作力量。

柳州农事试验场时期开展的木薯研究

现有平台

大豆玉米带状复合种植技术

粉垄技术

甘蔗宽行丛生栽培间套种花生技术

经作所 覃夏燕供稿/供图

一审一校:严华兵

二审二校:薛臣艺

三审三校:陆炳强