奋进新征程 喜迎广西农业科学院建院九十周年系列报道之成果转化篇

科技赋能,桂在创新:广西农业科学院书写八桂丰收新篇章

广西农业科学院坚持以科技为犁,深耕成果转化、体制创新与乡村振兴三大领域,数十年磨一剑,向社会交出了一份沉甸甸的答卷。从实验室的微光到遍野金黄的希望,一条科技赋能农业现代化的创新之路清晰可见。

成果转化体系——从实验室到田野的“破壁之战”

近年来,广西农业科学院科技成果转化工作实现跨越式发展,交出一份亮眼成绩单:2007年至2024年间,全院累计签订成果转化合同(含横向项目)1391项,合同总金额达3.51亿元。合作网络广泛覆盖631家企业和124家政府及事业单位,累计转让或许可457个新品种和731项专利,真正实现了“科技之花”到“产业之果”的华丽蜕变。其中,多项成果转化金额瞩目,彰显了科技的市场价值:“丰田1A”水稻品种权许可单项合同金额高达1500万元;“桂蕉9号”抗病新品种累计转化633.12万元;“灯笼砂糖橘”新品种权转让500万元;无花果“紫升”技术许可500万元;水稻“桂香18”累计转化450万元;甘蔗“桂果蔗1号”累计转化300万元。 这些数字背后,是农业科技对产业发展的强大驱动力。

一、政策引擎,驱动转化体系持续升级

改革始终是促进成果转化的核心驱动力。为适应新形势,我院于2014年在全区率先破冰出台《促进科技成果转化暂行办法》,为成果转化工作搭建起制度基石。在此基础上,2016年将管理范畴拓展至转化全链条。2019年,创新性引入支持科研人员“双创”的试行办法,极大激发了科研人员“把论文写在大地上”的热情。至2025年,再次修订《广西壮族自治区农业科学院促进科技成果转化管理办法》,2024年制定《广西壮族自治区农业科学院成果转化合同管理细则》,在转化模式创新、收益分配机制等关键环节实现全面优化与完善。制度的不断完善,让广大科技人员从“不懂转”“不敢转”“不想转”变成“我要转”“放心转”。

二、体系筑基,十五年孵化164个项目的创新之路

为探索科技成果转化新路子,早在2010年,广西农科院便播下第一粒种子——首批7个院级成果转化项目在广西北流、罗城等地落地,聚焦水稻、毛葡萄等品种试验示范。历经十五年发展,形成阶梯式跨越,从早期单项目10-30万元起步,到2014年桑葚深加工项目获60万元支持,再到2025年智能农业、抗病育种等21个项目精细布局,实现“小而精”转型。累计支持推广甘蔗、玉米、水稻、香蕉、火龙果等30余类产业。其中“桂单0810”玉米、桂糖42号甘蔗、桂热1号坚果、钦果9号百香果等已成为全区乃至全国当家品种,葡萄一年两收栽培技术、粉垄技术、水稻精量机直播栽培技术、甘蔗脱毒健康种茎标准化生产技术等成为产业主推技术。

三、企业主力,良种良法变身“金钥匙”

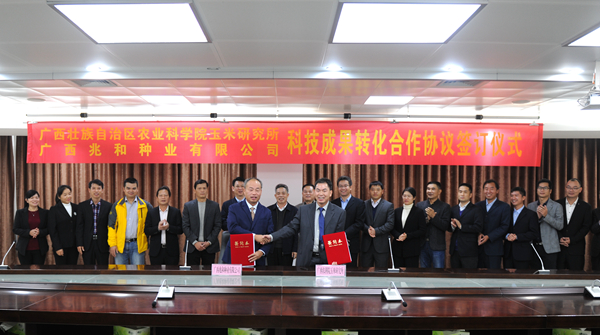

转化的最终价值在于市场应用。广西农科院强力推动科企融合,让企业成为创新主体。一方面,首创 “科技特派专员” 制度,派遣14名专家深入企业担任技术高管,将研发端与市场端无缝链接,“兆和模式””金穗模式“ 都是成功典范,其中玉米所与兆和种业深度合作后,后者种子年销量从15万公斤飙升至400万公斤,公司资产激增40倍,成功实现了对“洋品牌”的逆袭,获全国推广。另一方面, 广西农科院与合作企业共建 25 家如广西百香果、药食两用等领域的新型研发机构,构建“产学研用”协同创新体, “把实验室建到企业中去,把成果应用到产业一线”,显著提升了创新与转化的效能。 通过深化产学研合作,与 200 多家企业建立战略合作,服务 710 家农业企业与合作社,累计产生经济效益超 924 亿元,全方位为产业创新注入科技动能。

四、第三方合作聚势赋能,开辟成果转化新航道

为构建更加高效规范的成果转化体系,广西农科院积极探索第三方合作机制,重点推进线上交易平台建设,打通科技成果与市场对接的“最后一公里”。广西农科院与北部湾产权交易所集团股份有限公司深度合作,共建“中国—东盟知识产权运营平台——广西农业科学院专区”,并在院官网实现一键链接。该专区依托专业第三方平台资源,为广西农科院提供涵盖信息发布、成果展示、价值评估、交易鉴证等全流程服务体系,推动科技成果从“实验室”走向“大市场”。截至目前,平台已集中发布农作物新品种43个、专利248件,并成功完成22项成果拍卖,成交金额达2855.1万元。初步构建起线上线下联动、规范透明高效的成果转化新通道。

院地合作改革——编织三级联动“创新网”

一、首创“1+11+59”共同体 破壁构建“广西模式”

率先在全国启动区市县三级农科院所改革,构建起“1个省级农科院+11个地市分院+59个县域特色作物试验站”的“人才双向流动、区市县纵向联动、政产学研横向互动”的科研创新和成果转化科研共同体,是我区现代农业产业技术体系主要依托单位、科技成果转化主要平台、良种良法区试重要基地和新型职业农民培训重要载体,成为全国瞩目的“广西模式”。

二、“一套人马两块牌子” 机制创新激活一池春水

2009年起,广西农业科学院在自治区党委、政府指导下,与11个地市人民政府共建分院,2014年依托《广西市县农科院所改革方案》,联合自治区农业农村厅、财政厅建成59个县域特色作物试验站。改革创新体制机制,实行“一套人马、两块牌子”管理模式,保持分院与试验站原隶属关系、管理权属及经费渠道不变,由省级农科院负责顶层指导,自治区财政以项目形式给予经费支持,通过联合申报项目、人才交流、科技结对帮扶等方式,实现科研资源共享与要素集聚。历经十余年建设,该体系打通区市县三级联动壁垒,构建起上中下游衔接的协同创新体系,破解科研协作、成果转化、需求对接“三难”问题。

三、人才科研双升级 硬核成果量质齐飞

广西市县农科院所改革成效显著,人才队伍、科研协作等多维度升级。人才队伍建设上,改革后人数从675人增至977人,新增302人,职称晋升261人,含晋升高级111人、中级150人,且多地市、县级农科所从差额拨款转为全额拨款事业单位。科研协作方面,联合承担项目168项,项目总经费达5029万元,其中国家级10项、省部级43项、地厅级68项 。科研成果丰硕,选育作物新品系等成果增多,育成新品种99个,获植物新品种权16项、专利授权236项,发表论文457篇,制定标准、成果登记等也有增长,还获科技奖、出版专著。硬件改善明显,农业设施、实验室、科研用地面积均大幅提升。服务产业成果斐然,引进新品种5436个、新技术658项,建示范基地1461个,推广面积6320.75万亩,经济效益924.43亿元;开展科技培训等2850场,22万人次参与,指导示范点12336个,培养新型职业农民等2500名 ,有力助推农业发展。助力田东芒果等8个产品获国家地理标志认证,融安金桔、横州甜玉米等形成区域品牌,推动产业从“论斤卖”向“高质量发展”转型,为脱贫攻坚与乡村振兴提供强力支撑,获自治区脱贫攻坚先进集体、乡村振兴考核优秀单位等荣誉。

这一改革模式引发全国关注,农业农村部多次调研,广东、江苏等省份前来取经,2020年被列为广西深化改革典型经验,2022年入选科技部全国科技体制改革典型案例,《光明日报》《科技日报》等媒体专题报道其“一体化激活满盘棋”“平台聚人才”“成果接地气”等成效,成为全国农科院系统改革的标杆范例。

乡村振兴实践——科技犁出“共富路”

一、“联百企、进千村、扶万户” 行动:应势而动,科技下乡促发展

2012年,中央聚焦农业科技出台强农惠农政策,农业部开展“农业科技促进年”活动,广西农科院顺势启动“联百企、进千村、扶万户”行动。以“百名党员专家服务队”为骨干,与154家农业龙头企业构建联盟,派出17支专家队进驻千个村屯,扶持万户示范户推动成果转化,累计派超3800人次专家下乡,建设312个示范基地,直接创造社会效益超百亿元。

广西农科院以 “一十百千万” 科技支撑乡村振兴行动为引领,开展科技先锋队强农富民 “六个一”“联百企” 等专项行动。通过专家带动、平台带动、企业带动、党建带动、第一书记带动五大模式,从技术研发、服务覆盖到人才培育多维度发力。

技术研发上,累计研发推广 100余项重大成果,自主选育的“桂糖 42 号”等“桂字号”品种成为当家品种,其中桂糖系列甘蔗品种占全国种植面积的 40.26%;服务覆盖上,联合建立 883 个新品种新技术示范基地,打造 225 个科技示范乡镇、652 个科技示范村,建成 118 个科技成果转化基地,辐射推广面积超 1.8 亿亩;人才培育上,累计培训技术人员和农民 70 多万人次,培养 2500 名新型职业农民。

二、科技支撑脱贫攻坚与乡村振兴:多阶段发力,筑牢 “三农” 根基

(一)整村推进式扶贫(2006-2015年):广西农科院承担定点扶贫任务,向多地贫困区域派驻7批23人工作队,通过走村串户剖析致贫根源,以科技扶贫为抓手:设立针对性项目调整产业结构,举办培训班提升农民科技意识,实施示范工程解决生产生活难题,争取资金支持,以四大作物为基础、特色作物为重点推进扶贫。累计建设620个示范基地辐射3000多万亩,投入近2300万元改善基础设施,开展种植养殖技术培训,组建专家组培育本土人才,形成“科技支撑到县、产业帮扶进村、技术指导入户”的可复制扶贫模式。

(二)精准脱贫攻坚(2015-2021年):农科院组织近2000名科技干部投身106个扶贫县,通过精准编制产业规划、开展“三百行动”“四个一”行动等专项帮扶,创新“科技+专家+合作社”等模式,推动专家对接企业、技术下沉乡村。为对口县定制产业布局助兴业县提前脱贫,建设示范基地、开展支部联建,助力贫困村户增收,定点帮扶对象如期脱贫,获评自治区脱贫攻坚先进集体,以科技服务支撑全区精准脱贫。

(三)巩固衔接阶段:持续选派工作队驻村压实帮扶责任,依托成熟模式推动特色产业发展,建立联动机制确保责任落地。通过实施科技助农专项行动,推广新品种技术、建设示范基地,形成多元产业帮扶模式,连续两次荣获自治区先进后盾单位,为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接注入持续动能。

广西农业科学院的农业科技服务实践,充分彰显了我院在推动农业发展、助力脱贫攻坚和支撑乡村振兴中的重要作用,为广西农业农村现代化建设作出了积极贡献。

2019年,广西农业科学院在广西金穗农业集团有限公司揭挂乡村振兴引领示范村牌匾

2025年,广西农业科学院百项科技成果推介签约会

东兰县武篆镇东里村-党建引领 科技支撑 葡萄产业助力乡村振兴

2020年,广西农业科学院玉米所与广西兆和种业有限公司签订科技成果转化合作协议

成果转化处 唐娟供稿/供图

一审一校:车江旅

二审二校:薛臣艺

三审三校:陆炳强