奋进新征程 喜迎广西农业科学院建院九十周年系列报道之农业资源与环境研究篇

创新资源环境科技,筑牢绿色农业根基

广西农业科学院农业资源与环境研究所(以下简称资环所)是以农业资源与环境学科研究为主的社会公益性科研机构,长期致力于农业资源高效利用与生态环境治理,在作物营养与高效施肥、土壤资源利用、绿肥生产与应用、农业面源污染防治、耕地质量提升、农田生态环境修复、富硒农业研发、新型肥料产品研制等领域取得了一系列突破性成果,为保障区域粮食安全、保护生态环境、驱动农业绿色高质量发展作出了重要贡献。

承前启后跨越九秩,薪火相传耕植不息

资环所的前身可追溯至1935年广西农事试验场成立时设立的化验组。历经九秩风雨,机构名称几经更迭:

1950年,广西农业综合试验站土壤肥料组

1957年,广西农业科学研究所土壤肥料系

1964年,广西农业科学院土壤肥料系

1973年,广西农业科学院土壤肥料研究室

1981年,广西农业科学院土壤肥料研究所

2009年,广西农业科学院农业资源与环境研究所。2017年增挂“广西富硒农业研究中心”牌子。

九秩耕耘跨越世纪,铸就完备学科体系。目前,资环所聚焦植物营养诊断、施肥与生态环境保护、土壤质量演变、改良与产能提升技术研究及产品研发,设有7个科技创新团队:植物营养与高效施肥、农业废弃物资源化利用、绿肥、土壤环境修复、土壤生态与高值农业、土壤质量提升、土壤逆境生态调控。现有在编职工43人,其中正高级职称10人,副高级职称18人,博士10人,硕士28人,享受国务院政府特殊津贴专家1人、八桂青年拔尖人才2人、广西优秀专家1人、广西“新世纪十百千人才工程”第二层次人选2人。

科技赋能创新,永葆耕地生机活力

资环所始终秉持科技创新的使命担当,以科技力量守护沃土、提升地力,取得了丰硕的科研成果。自建所以来,荣获各级科技成果奖100余项,其中国家科技进步奖二等奖3项,省部级科学技术奖一等奖1项、二等奖10项、三等奖30项,广西社会科学优秀成果奖三等奖2项。“十一五”以来,先后承担国家自然科学基金、国家重点研发计划项目、省部级项目等各级科研项目600余项,获授权国家发明专利78件,发表学术论文626篇,出版著作29部(含参编)。这些成果不仅在理论层面推动了学科发展,更在技术应用上切实服务于耕地质量提升、养分资源高效利用与管理、污染土壤修复等领域,为“藏粮于地、藏粮于技”战略落实提供了重要的科技支撑。

(一)摸清八桂土壤肥力家底,勇当土壤质量健康卫士

作为广西土壤普查的开拓者与坚定践行者,资环所自1979年起持续参与两次全国土壤普查,系统调查广西土壤的成土条件、形成过程及形态特征等,完成了对区域土壤的全面“健康诊断”,探明了红壤肥力与生态功能的演变规律,并据此编制了演变图谱,最终形成《广西土壤》这一重要专著。

相关研究成果“广西土壤硼资源普查及应用研究”获1992年度广西科技进步三等奖,“广西红壤肥力与生态功能协同演变机制与调控”获2019年度广西科技进步二等奖。这些深耕不辍的研究工作,真正摸清了八桂土壤家底,筑牢了农业生产根基,为广西土壤科学分类、规划利用和高效利用等提供了关键科学指引,体现出资环所以科技力量“守护沃土、不忘初心”的传承与使命。

20世纪80年代,科技人员在广西宝界山进行土壤调查

(二)高效施肥与农业高值化研究

在高效施肥与农业高值化领域,资环所系统开展了水稻、甘蔗、玉米、棉花、荔枝、龙眼、芒果等作物营养规律研究及专用配方肥研发,揭示了南方土壤酸化原因及养分转化规律,创新提出了红壤区土壤改良新方法,构建了以酸化阻控与养分高效利用的核心技术体系,拓展了南方生态高值农业理论与红壤生态学学科内涵。

多项研究成果获国家级及省部级科技成果奖。其中“我国氮磷钾化肥的肥效演变和提高增产的主要途径”“氯化肥科学施肥和机理的研究”“南方红壤区旱地的肥力演变、调控技术及产品应用”分别获1987年度、1998年度、2009年度国家科技进步二等奖。“南方七省提高钾肥效的研究”“南方旱地土壤供钾特性及作物高效施钾技术体系研究”获1991年度、1998年度农业部科技进步三等奖、二等奖。“甘蔗营养特点与氮磷钾配合施用研究”“稻田肥料效应和土壤肥力演变定位监测研究”“镁肥在广西农业持续发展中的作用研究”“广西早稻-晚稻、玉米-大豆耕作制不同硫肥效应及土壤硫素平衡研究”“广西赤红壤区中低产田治理与农业综合开发研究”“基于GIS和GPS甘蔗优质高产精准养分管理技术研究”“不同耕作体系中土壤养分监测与评价”“甘蔗节水灌溉及高效施肥关键技术参数研究与示范”“广西特色作物富硒关键技术创新与应用”“富硒高钙型功能性优级肥研发与应用”分别获1990年度、1992年度、1996年度、1998年度、2005年度、2006年度、2007年度、2015年度、2019年度、2021年度广西科学技术进步奖三等奖。“长效的增效氮肥研制与应用”获2015年度广西技术发明奖二等奖。“富硒农产品生产关键技术研发与应用”获2019年度中国轻工业联合会科学技术进步奖三等奖。

此外,资环所牵头制定了我国首个《土壤硒含量等级》国家标准(GB/T 44971-2024),标志着在土壤硒标准化领域取得重大突破。这些系统性、原创性的科技成果,为广西乃至南方地区农业的高效可持续发展、作物产量与品质协同提升以及特色农业产业的高值化转型,提供了坚实的理论支撑与核心技术保障。

(三)绿肥与耕地培育研究

在绿肥与耕地培育领域,资环所始终以“育好生态绿肥、实现粮肥双收”为核心目标,持续推动技术突破与品种创新。先后选育出多个优良绿肥品种,其中“萍宁3号”“萍宁72号”获1990年度广西科学技术进步奖三等奖,“藤湖苕”获1991年度广西科学技术进步奖三等奖,“桂选18号”获1992年度广西科学技术进步奖三等奖,“桂绿豆3号”“桂绿豆5号”获2015年度广西科技进步奖三等奖。此外,“桂早紫1号”作为国内双季稻区首推的特早熟品种,连续多年被列入《全区绿肥生产指导意见》,成为区域绿肥种植的早熟标杆品种。

在关键技术方面,“绿肥-禽粮绿色健康种养关键技术研究与应用”获2017年度广西科技进步二等奖,“稻田绿肥生产与多样化增效关键技术及应用”获2023年度广西科技进步二等奖,“亚热带绿色健康种养技术应用与推广”获2019-2021年度全国农牧渔业丰收奖农业技术推广成果奖二等奖。这些系统性成果不仅体现了科研创新的延续性与实效性,更为“农田必须是良田”贡献了绿肥方案,维护了土壤健康。

(四)土壤修复与农业面源污染防控研究

在土壤修复与农业面源污染防控领域,资环所系统查明了广西农田土壤重金属污染与面源污染的分布特征及主要成因,创新提出重金属超标农田生态修复技术路径,构建了"源头减量 - 过程拦截 - 末端治理" 的全链条综合治理模式,破解了区域生态难题、守住了八桂农业生态安全底线。

相关成果中,“畜禽养殖废水生态治理关键技术创建与应用”获2020年度广西科技进步奖三等奖;参与的“全国农田面源污染监测技术体系的创建与应用”获2017年度国家科技进步二等奖。这些研究与技术实践,不仅显著提升了广西耕地质量红线保障能力,也培育出面向绿色未来的农业新质生产力,为区域农业高质量发展注入了坚实的科技动能。

(五)农业有机废弃物资源化利用研究

在农业有机废弃物资源化利用方面,创建畜禽粪便和甘蔗/木薯加工废弃物高温发酵及增值联产技术、病死猪无害化处理及肥料化利用体系,开发了系列土壤调理剂产品,构建了“利用-还田-增效”全链条种养循环地力提升生态模式。其中,“木薯废弃物基质肥料化利用关键技术开发与产业化”“甘蔗糖厂滤泥肥料化关键技术开发与产业化”等核心技术成果,先后获2017年度、2018年度广西科技进步奖三等奖、2018年度海南省科学技术进步奖二等奖、2014年度南宁市科技进步奖二等奖、首届植物营养与肥料科学技术奖二等奖等。这些技术成果的落地应用,在推动甘蔗、木薯等大宗作物副产物的增值与高效循环利用的同时,协同提升了耕地质量,探索出一条“以废促肥、沃土增效”的绿色循环路径,为农业可持续发展提供了关键技术支撑。

除上述代表性成果外,资环所还在作物营养调控、土壤健康改良及农业逆境调控等领域取得多项省部级科技奖励,形成了覆盖农业生产关键环节、支撑绿色转型的系列创新成果,为推动区域农业高质量发展注入科技动力。

科技赋能一线,助力八桂增收

近年来,资环所聚焦产业绿色发展新需求,以“科研+示范+培训”“科研+企业+农民/合作社”等多元服务模式,协同基层推广部门与企业力量,派出“有机循环农业产业科技先锋队”“富硒农业产业科技先锋队”“国家乡村振兴重点帮扶县三江科技特派团”“企业科技特派团”“科技特派员”等多支技术队伍,常年扎根农业生产与涉农企业一线,开展精准技术服务。每年开展配方施肥、耕地质量提升、水肥一体化、农业废弃物资源化利用、绿肥高效栽培、富硒技术等培训近100场,为农户和种植企业解决土壤酸化防控、水肥高效利用等生产技术难题200多项,覆盖甘蔗、百香果、香蕉、沃柑、蔬菜、六堡茶等广西优势特色农业产业,推广耕地质量提升技术、节水灌溉技术、绿色种养循环模式等超千万亩,减少化肥使用量20%-40%。此外,资环所持续提供专业化检测服务,年均检测土壤、肥料、植株等样品超万份,测试指标达10万余项。凭借扎实的科研沉淀与务实的服务模式,资环所以科技力量挑起“金扁担”、激活“绿动能”,切实为企业和广大农户纾困解难、拓宽增收渠道,在推动乡村振兴与农业绿色高质量发展的进程中,书写下科技兴农的崭新篇章。

技术培训与示范

搭建科技新载体,激活农业新引擎

(一)夯实平台建设根基,打造创新发展支撑体系

资环所始终将科研平台建设置于核心战略地位,经过多年持续投入与深耕,已构建起一个覆盖全面、层级高端、功能协同的省部级以上科研平台体系。今日的资环所,已拥有国家农业环境南宁观测实验站、国家生态质量综合监测站广西南宁站(农田)、农业农村部华南植物营养与施肥技术科学观测实验站、国家绿肥产业技术体系南宁综合试验站、广西耕地保育重点实验室、广西土壤污染植物修复与改良技术工程研究中心、广西富硒农产品工程技术研究中心、广西植物营养工程技术研究中心(现转建为“广西植物营养技术创新中心”)、广西富硒农产品科技成果转化中试研究基地、广西健康土壤与西山茶低碳体验科普教育基地、畜禽养殖污染控制与资源化技术国家工程实验室广西分中心等省部级以上科研平台。此外,还建立了广西农业面源污染、土壤质量演变定位监测点,长期定位试验已持续超20年;同时,拥有1万余份保存60年之久的土壤样品,为我国南方红壤区土壤质量演变研究及耕地可持续利用提供了宝贵的数据和样本支持。

这些平台贯穿农业环境监测、植物营养研究、耕地保育、污染治理、富硒农业等农业资源与环境核心领域,形成了从基础研究、应用研发到技术推广与成果转化的完整创新链条,为开展高水平科学研究、关键技术创新与产业应用提供了坚实支撑。

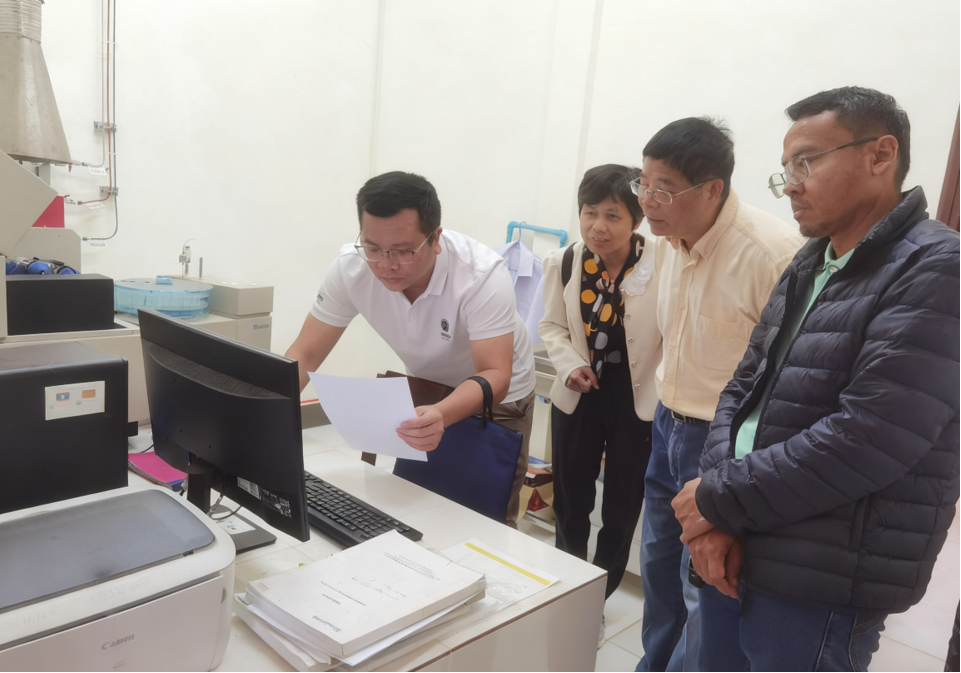

此外,资环所分析检测中心分别于 2003 年、2012 年、 2017 年及2024年通过广西区质量技术监督局的 CMA 认证,长期具备可靠的分析检测能力,为科研数据的权威性与科技成果的有效转化提供了坚实的资质保障。

(二)深化国际科技合作,赋能农业献智慧

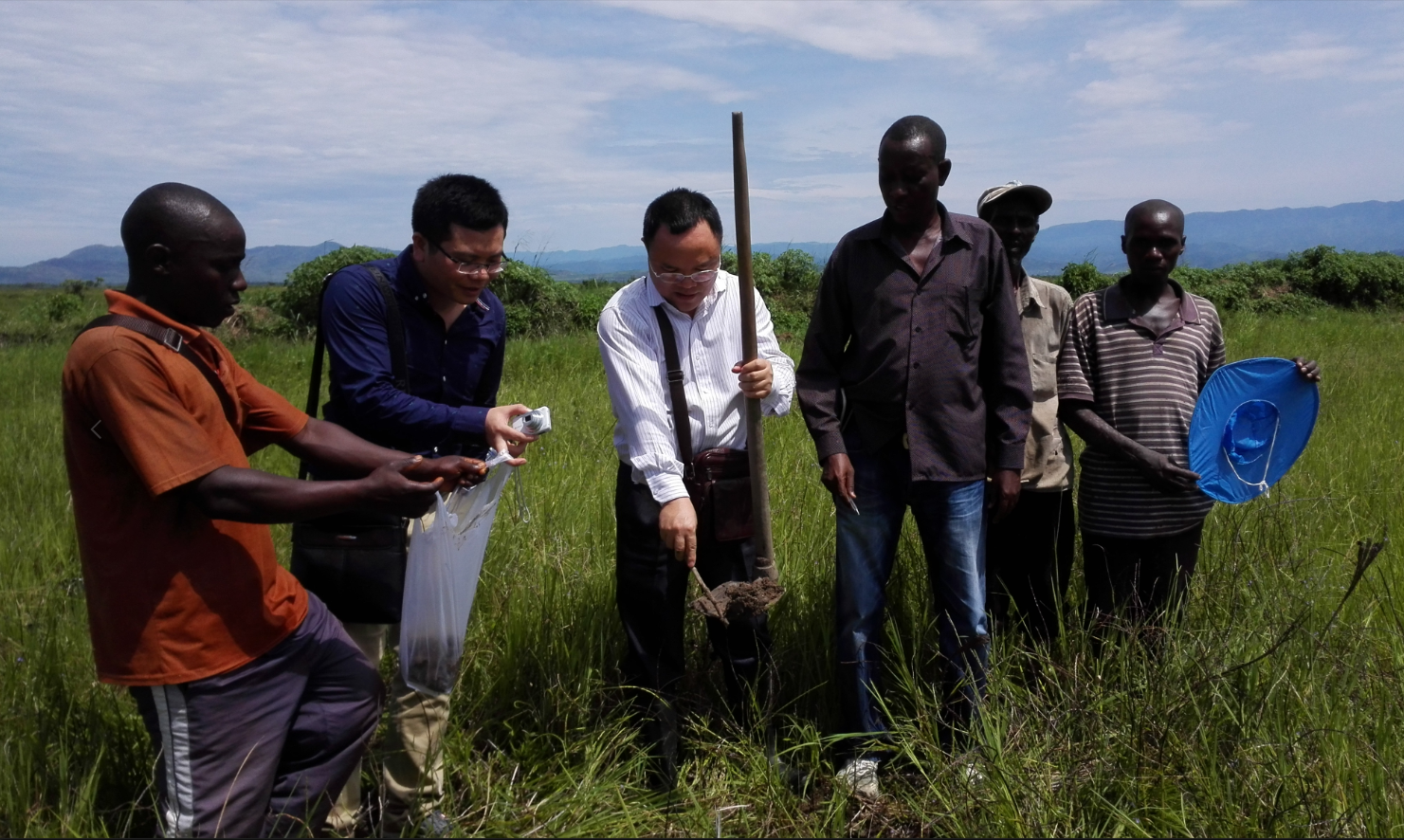

资环所以开放的姿态积极拓展全球合作网络,先后与美国、加拿大、以色列、法国、日本、老挝、布隆迪等多个国家建立了稳固而高效的科研合作关系。在与加拿大磷钾肥研究所、美国国际钾肥研究所、美国硫肥研究所的协作中,共同开展了红壤区甘蔗、香蕉、木薯、水稻等作物的平衡施肥技术研究,显著提高了广西主要作物的产量与肥料利用率。

尤为值得一提的是,资环所与老挝农林研究所联合共建了“中老土壤肥料联合实验室”,实验室将水肥一体化关键技术攻关作为核心方向,推动技术研发与老挝当地农业需求精准对接。通过这一平台,不仅大幅提高了老挝当地水肥资源利用率,实现了区域水肥资源的精准调控与高效管理,更将成熟的技术体系推广至老挝及其他东盟“一带一路”沿线国家,促进了先进农业技术的跨境共享与应用,为“一带一路”合作国家的农业发展注入了“广西智慧”和“广西方案”。

在老挝指导实验室仪器使用

在布隆迪开展测土配方施肥示范

测土配方施肥示范现场会

以沃土明志,续写时代新华章

从土肥之传承到资环之新篇,九十载风雨兼程,凝聚了一代代资环人艰苦奋斗的汗水与智慧,沉淀下“把论文写在田间地头”的初心。历经岁月洗礼,硕果盈枝,资环所正以昂扬之姿立于崭新的历史起点。我们将始终以沃土明志,践行“绿水青山就是金山银山”的生态理念,肩负“藏粮于地、藏粮于技”的时代使命,聚焦智慧农业与低碳农业前沿,深耕酸化耕地治理、土壤健康培育与农业生态高值化生产等关键领域。未来,我们将以科技为笔,以创新为墨,在守护八桂沃土、筑牢粮食安全基石、打造农业绿色发展“广西样板”的征程中,奋力书写农业资源与环境的崭新篇章,为推进乡村生态振兴和农业现代化贡献更大力量。

资环所 聂雄峰、杨茨、黄金生、刘永贤供稿/黄玉溢、刘斌、李忠义、李庄、谢琳供图

一审一校:何铁光

二审二校:薛臣艺

三审三校:陆炳强