奋进新征程 喜迎广西农业科学院建院九十周年系列报道之国际合作交流篇

深耕国际合作沃土 开放融通共谱华章

九秩风雨兼程,九秩砥砺前行。在广西农业科学院跨越世纪的发展历程中,国际合作交流始终是推动科研创新、助力农业发展的关键驱动力。从初创时期的筚路蓝缕,到如今逐步构建起全方位、多层次、宽领域的国际合作体系,广西农业科学院充分利用毗邻东盟的区位优势,深度融入全球农业科技发展格局,以开放的姿态、务实的举措,与世界各国开展广泛而深入的农业科技合作。通过多元合作模式,持续提升国际学术话语权与行业影响力,为破解全球农业发展难题、推动农业可持续发展贡献“中国智慧”与“广西方案”。

跨越山海,带回星星之火,开启国际合作先河

20世纪80年代,少数科研先辈克服重重困难,跨越山海,与少数农业科技发达的国家(地区)建立起初步联系,虚心学习先进的育种技术以及科研方法。他们带回的不仅是珍贵的技术资料和优良的种质资源,更重要的是,带回国际前沿的科研理念和创新思维,犹如星星之火,点燃了农业科研创新发展的希望之光。这一时期的国际合作虽然规模较小、形式单一,却为后续的发展奠定了宝贵的基础,开启了我院农业科研与国际接轨的先河。

构建广泛合作网络,搭建国际交流桥梁,筑牢协同发展根基

我院秉持开放办院、协同创新的发展理念,主动融入全球农业科技创新体系,已与全球100多个外国政府部门、科研教学机构,以及近20个国际组织建立长期稳定的合作关系,合作伙伴遍布五大洲82个国家,构建起覆盖广泛的国际合作网络。

一、凭借突出的国际合作成效,我院先后获批科技部引才引智示范基地和国际科技合作基地认证,牵头建设农业农村部中国—东盟国际农业科技创新院、一带一路国际甘蔗产业科技创新院两大国家级平台。

2023年6月,获批国家引才引智示范基地

二、合作机制创新领域,牵头发起中国—东盟农业科技创新联盟、中国(广西)—东盟农业科技创新中心、国际糖业科技协会、广西桂台农业发展与技术交流协会等多个区域合作平台。其中中国—东盟农业科技创新联盟吸引中国47家、东盟及周边国家和地区22家涉农科研机构、高校、企业加入,搭建起高效的信息共享与交流合作平台。

三、深化区域合作方面,我院先后与越南、老挝、泰国、缅甸等东盟国家的科研机构,共建5个联合实验室、13个境外示范基地(研发中心),这些平台聚焦农业前沿科学与关键技术,汇聚国内外优秀科研力量,推动了国内适用农作物品种和新技术在东盟国家落地生“金”,取得了一系列具有重要影响力的科研成果,成为国际农业科技合作的标杆载体。这些合作网络和平台的构建,成功搭建起我院与世界沟通的桥梁,促进了农业科技资源的全球流动与共享,更显著提升了我院在国际尤其是东盟区域科技合作中的引领地位与影响力。

深化国际学术交流,激荡思想创新浪潮,汇聚智慧强劲动能

依托境内外国际合作平台,我院积极搭建高端学术交流平台,成功主办5届中国(广西)—东盟农业科技交流合作研讨会、8届国际糖业科技协会糖业国际学术研讨会、7届桂台农业发展与技术交流研讨会等大型学术会议,以及近百场专题研讨活动。会议邀请中国科学院院士谢华安、周成虎,中国工程院院士邹学校、宋宝安、周卫、赵春江等国内顶尖专家,以及来自东盟、南亚国家、世界主要产糖国和中国台湾地区的千余名知名学者与会,共话国际农业科研前沿成果与技术动态,有力推动农业科技合作与知识共享。与此同时,大力支持科研人员参加国际学术会议,展示广西农业科研创新成果,与国际同行开展深度学术对话,促进思想交融与技术互鉴。系列学术交流活动的开展,加速了国内外学术思想的交汇融合,极大地拓宽科研人员的国际视野,为提升农业科研水平注入强劲动力,进一步巩固我院在国际农业科研领域的影响力。

宽领域合作研究,多层次联合攻关,打造全方位国际合作新格局

一、境外农业科技示范基地引领示范,打造多个“小而美”合作典范。建成一批具有示范引领作用的东盟农业科技示范基地(研发中心),成为我国新品种、新技术的展示宣传窗口,促进广西农作物品种及农资出口,持续推动品种技术转移。依托境外农业科技示范基地的辐射带动作用,持续开展水稻、玉米、蔬菜、甜瓜、葡萄等重要热带农作物适用优新品种及配套技术“走出去”,转化推广数十个(项)适用品种和先进适用技术。其中,葡萄、杂交水稻、鲜食玉米、厚皮甜瓜等优新品种及配套技术经筛选后在境外得到大面积推广应用,成功打造多个“小而美”合作典范。结合项目实施,我院成功举办热带亚热带农业技术培训班数百期,为东盟和非洲20多个发展中国家培养农业技术和管理人员一万多人次,得到东盟和非洲国家的广泛关注和好评,提升当地农业科技和生产水平,带动产业发展与民心相通,对构建新发展格局作出积极贡献。

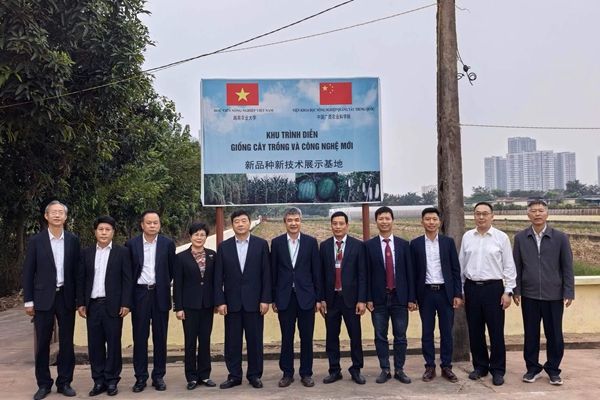

中越农业新品种新技术展示基地

二、共建联合实验室,多领域开展联合攻关。与越南等周边国家携手合作,建立农作物病虫害联合防控实验室,系统开展水稻“两迁”害虫、水稻黑条矮缩病、稻飞虱等病虫害监测、预警和防治技术研究,构建多国联动的综合防控体系,把疫病阻击的工作延伸到国门之外,既筑牢我国农业生产安全屏障,又为保障区域粮食安全贡献力量,有效增进与周边国家的互信与合作。同时与老挝农业土地管理合作共建中老土壤肥料检测联合实验室,与泰国国家遗传工程与生物技术研究中心合作共建中泰蔬菜种质创新及新技术研究联合实验室,与越南北江农林大学共建中越农产品贮藏与加工联合实验室,与国际水稻研究所共建水稻生物育种联合实验室等,成功推动我国的适用技术走出去,并在合作国家广泛示范推广应用。此外,在农作物遗传改良、种质资源利用、粮食安全与农业可持续发展、基因编辑、生物育种、智慧农业等多个领域积极开展国际合作,通过与境外合作伙伴优势互补、协同创新,结合我国国情,将引进吸收的国境外先进的技术和品种进行本土化创新和应用,为我国农业发展提供了强有力的科技支撑。

三、积极探索科企合作长效机制。创新构建境外示范基地+科研院所+企业的合作模式,与广西万川种业有限公司、广西皓凯生物科技有限公司等多家涉农涉外企业签署合作协议共同“走出去”,重点聚焦越南、缅甸、柬埔寨等东盟国家。我院负责技术研发和指导,企业负责成果转化和推广,形成优势互补的协作体系,有力保证企业境外开发的良好经济效益。“科企合作”合作模式既促进了双边种业的壮大和产业发展,也确保了示范基地的可持续运营,实现双赢。这一模式在其他东盟国家建立农业科技示范基地的进程中得到复制并成功推广,为国际农业合作提供了可借鉴的“广西方案”。

四、联合主办SCI收录期刊。2006年,我院受邀与国际糖业科技协会(IAPSIT)、印度糖业研究促进会共同主办国际糖业专业期刊《Sugar Tech》。2008年起,期刊由世界著名出版社Springer出版并面向全球发行,2013年入选SCI数据库收录。2022年,我院充分发挥主导作用,牵头组织、出版甘蔗育种历史、种植创新和分子生物学主题专刊,内容涵盖中国、印度、巴西、澳大利亚等世界主要产糖国家及地区的甘蔗育种历史脉络与前沿研究进展,有力推动了国际间的学术交流与科研合作,显著提升了我院在国际甘蔗科技界的学术声誉和行业影响力。

推进国际人才培养,培育全球视野精英,锻造卓越农业团队

一、积极实施人才强院战略,大力推进国际化人才引育。先后从美国、澳大利亚全职引进5位高层次人才,涵盖甘蔗分子育种、葡萄育种等领域的顶尖专家,为优势学科建设和人才梯队发展注入强劲动力。接收来自巴基斯坦、缅甸、老挝、越南等6个国家的12位青年杰出科学家开展合作研究;招收培养印度、孟加拉等4个国家的13位外籍博士后,围绕甘蔗栽培、育种关键技术开展联合攻关;此外,邀请世界各国的高端专家及团队200多人次,开展农业技术指导和学术交流。

2017年,自治区政协领导调研亚非国家杰出青年科学家计划

我院外籍博士后

二、引进与派出相结合,强化推进科研与管理两支队伍的国际化建设,全方位加强国际化人才培养。共计派出136名中青年科技人员赴美国、英国、澳大利亚、荷兰、加拿大、瑞典等30多个国家的知名高校、科研院所及重要国际组织,深入学习前沿农业技术和先进的管理经验。培养了一大批具有国际视野、创新能力和跨文化交流能力的高素质农业科研人才。这些人才不仅成为我院农业科研领域的中坚力量,还在国际农业科研舞台上崭露头角,提升了我国农业科研的国际影响力。此外,我院积极响应国家有关部委的号召,向布隆迪、埃塞俄比亚、贝宁、塞拉利昂、柬埔寨、圣多美和普林西比等国家派出12名骨干科技人员,开展热带亚热带农业栽培技术援助、支教、培训,成功示范推广玉米、甘蔗、水稻、蔬菜等热带作物高产栽培、病虫害绿色防控及农产品加工等近10项关键技术。我院研发的“低氰苷木薯新品种种植加工关键技术示范推广”成功入选首批“一带一路”科技减贫先进适用技术成果清单(2025年)。这些举措不仅显著提高了我院科研水平,有效提升了广西乃至我国农业科技在东盟和非洲地区的影响力,彰显大国农业科技实力与担当;更在欧美发达国家与“一带一路”沿线国家间搭建起友好合作桥梁,有力推动了国际农业科技交流与合作。

硕果累累,国际合作铸辉煌

改革开放以来,系统构建多层级项目体系,先后承担国家科技部、农业农村部等部委及广西科技厅国际合作项目150余项,合作创新研究成效显著,合作交流成果丰硕。

一、品种、技术引进与输出创佳绩。引进境外热带亚热带优异农作物种质资源数千份,经过消化吸收和创新,广泛推广应用到国内农业生产中,极大地推动了广西乃至我国农业现代化进程。其中,我院从境外引进的品种中先后自主研发育成的玉米拳头品种“桂单0810”,香蕉品种“桂蕉6号”“桂蕉9号”等已成为我国农作物主栽当家品种。从台湾地区引进再创新的“广西葡萄一年两收栽培模式”,成功首创了大陆葡萄一年两收模式,促进了广西冬季葡萄的生产并带动周边省份的葡萄产业发展。与此同时,我院自主研发的多项农业技术和产品,如杂交水稻高产高效栽培技术、农作物病虫害绿色防控技术等成功走出去到东盟和非洲等多个国家和地区。其中在我院技术指导下,越南北部成功引进葡萄促花调控、夏冬收获栽培技术,填补了当地葡萄商业化种植的空白。目前在越南中北部30多个省市推广种植葡萄500多公顷,成为当地脱贫致富的新产业;我院联合布隆迪科研院所开展水稻、蔬菜等主要农作物增产关键技术创新与应用,帮助布隆迪提高农业生产水平,为解决当地粮食问题和促进地区农业发展作出重要贡献。

2018年,越南引进我院的葡萄促花调控、夏冬收获栽培技术成功落地,填补当地葡萄商业化种植的空白

二、海外高层次人才引育显成效。引进合作的4位外国专家:印度国家甘蔗研究所长Sushile Solomon博士、国际半干旱热带作物研究所K B Saxena博士和巴西圣卡洛斯联邦大学Tseng Sheng Gerald Lee(李增生)教授等荣膺中国友谊奖,14人获广西金绣球友谊奖,我院的引才引智工作获得国家和自治区的高度认可和嘉许。

三、合作成效与科研成果获认可。依托国际合作产生了众多具有重大影响力的学术成果,多项研究成果在国际知名学术期刊发表,揽获多项农业科技奖项,其中获广西科学技术进步奖9项,2位专家荣获越南农业部农业与农村发展事业勋章奖等。这些成果得到了国际国内同行的广泛认可和高度评价,显著提升了我国农业科研在国际上的影响力和竞争力。

四、海外合作资源多储备。与越南、老挝、泰国、柬埔寨、缅甸、美国、澳大利亚、印度等40多个国家及地区的100多所高校、科研机构、国际组织签署合作备忘录(协议)近200份,涉及技术培训、资源交换、人员互访交流、联合攻关等广泛合作,搭建创新合作平台,建立友好合作关系。

结语与展望

九秩岁月,我院在开放中不断探索创新,在合作中稳步发展,书写了一幅波澜壮阔的辉煌画卷。九秩芳华,既是历史的积淀,更是迈向未来的崭新起点。展望未来,我们将继续秉持开放包容、合作共赢的理念,持续深化国际合作与交流,拓宽合作领域,创新合作模式,以更加昂扬的姿态融入全球农业科研与发展的浪潮,携手国际伙伴,共同谱写农业科技创新与国际合作的新篇章,为建设农业强国、推动全球农业可持续发展做出新的贡献。

国际合作处 刘淑仪供稿/供图

一审一校:周行

二审二校:薛臣艺

三审三校:陆炳强